La justicia que nunca llega

Un mecánico ex preso político se convence de que el hombre que llega a su taller es su torturador, instigando una frenética búsqueda en la que reúne a otros sobrevivientes para confirmar su identidad y debatir si la venganza era realmente justa o revela solo más heridas abiertas.

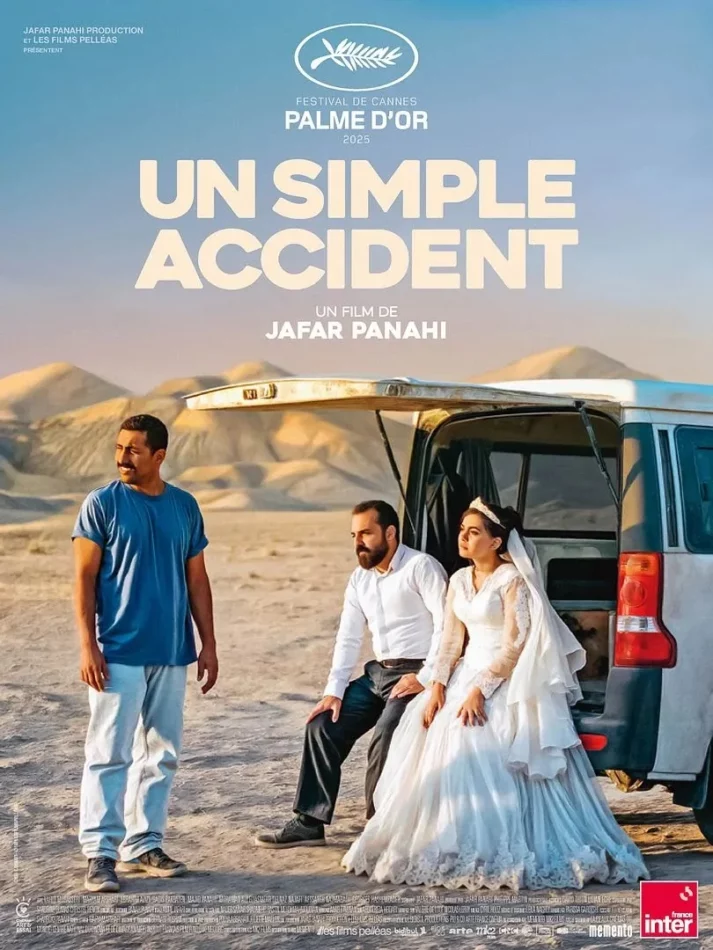

Uno de mis pecados cinéfilos, entre tantos otros, es no haberme adentrado lo suficiente en la filmografía del director iraní Jafar Panahi. Su historia de vida, incluso para quienes no hayan visto sus películas, no debería ser desconocida. Siempre fue un cineasta crítico con el régimen de su país, lo que a lo largo de los años le trajo serios problemas, al punto de haber estado preso únicamente por filmar. Un cine que incomoda, que mete el dedo en la llaga de una herida aún abierta. Tras salir de prisión, Panahi volvió a tomar la cámara, alejándose de los documentales casi clandestinos que lo caracterizaron a mediados de la década pasada, para regresar con una ficción que, sin dejar de ser incisiva, se permite ser más libre, con momentos de ironía y ligereza, explorando registros poco habituales en él.

(Foto: © 2025 Fabrizio de Gennaro para Cineuropa – fadege.it)

El año pasado vimos La semilla del fruto sagrado (Dāne-ye anjīr-e ma’ābed, 2024), de Mohammad Rasoulof, otro gran título iraní que en clave de thriller y drama familiar revelaba las falencias del régimen y cómo, en momentos de vulnerabilidad, podía exhibir su brutalidad dentro de un espacio reducido. Panahi hace algo parecido, aunque aquí el escenario no es una casa, sino una miniván. Vahid (Vahid Mobasseri), el protagonista, conduce a lo largo de un día conociendo a distintas personas que, como él, cargan con un mismo deseo: vengarse de una misma persona que representa un régimen que detestan y les hizo mucho daño.

El cineasta no opta por el subrayado ni por dar sermones. En su lugar, prefiere dejar caer detalles mínimos que evidencian lo quebrada que está la ciudad donde transcurre la acción, convertida en otro personaje. Ese recorrido puede verse como una relectura de La diligencia (Stagecoach, 1939), de John Ford. Allí, personajes de orígenes diversos viajan juntos y, en el proceso, se revela el estado moral de un país.

La película arranca con un gesto simple pero revelador: un torturador atropella un animal en la carretera y sigue como si nada. Esa acción banal condensa la crueldad naturalizada en quienes sirvieron al poder. Desde ese punto sabemos que el supuesto verdugo ya está en manos de los personajes, y que lo que Panahi explora no es la captura, sino lo que ocurre después.

El dilema central gira en torno a qué hacer cuando el mal está frente a ti: ¿la venganza satisface?, ¿tomar justicia por mano propia resuelve algo? Panahi nunca da una respuesta clara. Prefiere tensar la situación con largos planos sin cortes, donde la cámara permanece fija o apenas se mueve, obligando al espectador a presenciar cómo la catarsis puede convertirse en un obstáculo para la justicia real. La película mantiene así una ambigüedad hipnótica, a la vez que revela cómo la mano invisible del régimen sigue oprimiendo incluso cuando parece ausente.

Sin embargo, si algo puede señalarse como una limitación es que, fuera de Vahid y de Shiva (Mariam Afshari), la fotógrafa con la que él se contacta primero, los demás personajes quedan poco desarrollados. Algunos ofrecen comentarios ocurrentes, pero no trascienden en el conflicto ni en su resolución. Ellos son los únicos que aprenden algo en el proceso, lo que deja la sensación de que la propuesta pudo precisar mejor esa idea de que no todos alcanzan la justicia que esperan. Aun así, esa falta de resolución también puede leerse como parte del propio discurso de Panahi: no todos pueden tener la justicia debida, y esa frustración es parte de la vida bajo un régimen asfixiante.

El clímax, lejos de la acción violenta, se concentra en cómo la rabia acumulada comienza a exteriorizarse, revelando que incluso con el enemigo frente a ellos, los personajes no saben qué hacer. Allí el cineasta demuestra un dominio notable de la puesta en escena: la cámara, con una quietud apabullante, nunca corta y nos obliga a mirar directamente el horror. Esa decisión visual, contenida pero implacable, es quizá lo más poderoso del filme.

Más allá de la denuncia concreta contra el régimen iraní, la obra funciona como un cuestionamiento universal sobre la violencia: cómo se ejerce, cómo se responde a ella y qué significa justicia cuando la ejerce el débil contra el poderoso. Panahi no entrega respuestas, sino preguntas que persiguen al espectador mucho después de terminado el metraje. Ese efecto es lo que permite que la película trascienda su contexto, usando recursos del drama, el policial y la comedia negra para dar forma a un statement político que interpela tanto en lo local como en lo global.

No sé si It Was Just an Accident (Yek tasadof-e sadeh, 2025) sea la mejor película de Jafar Panahi, pero incluso si algunos la consideran una obra menor, resulta innegable que se sostiene como una pieza sólida dentro de su filmografía. Hecha en un momento crucial para su país, se apoya en recursos cinematográficos precisos y en un juego con los géneros que le permite seguir hurgando en la herida. Una obra que incomoda y persiste, que trasciende más allá de Irán y que nos recuerda que enfrentarse al mal nunca garantiza justicia, aunque el cine tenga la fuerza de obligarnos a mirar sin apartar la vista.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta