Escribe Emiliano Gutarra

Es fundamental dejar en claro desde el inicio qué cosa no es Magallanes (2025) de Lav Diaz. Quien busque una hagiografía del explorador o una épica de aventuras al estilo hollywoodense y del cine occidental, se enfrentará a un muro descomunal de naturaleza cruel. El cineasta filipino toma la figura histórica no para ensalzarla, sino para diseccionarla. En lugar de contarnos la historia de un hombre que cambió el rumbo del mundo, Diaz nos lleva al el proceso de cómo un hombre es vaciado de su humanidad para convertirse en la encarnación de una idea: la conquista. Es un anti-biopic que rechaza activamente el mito para encontrar una verdad mucho más fría, incómoda y punzante.

El núcleo de la película, y la tesis que la eleva, es la observación precisa de no asistir a la humanización de Magallanes (Gael García Bernal), sino a su deshumanización natural. Lejos de buscar justificaciones psicológicas o traumas pasados, el director presenta la corrupción como un proceso metódico, casi burocrático. Es la maldad que lo corrompe no como un acto de pasión demoníaca, sino como la consecuencia lógica de una ambición inflexible, una fe ciega en su derecho divino y una lealtad absoluta al poder imperial. Magallanes se despoja de sí mismo para ser un instrumento más, de conceptos que lo superan y de un ego interminable.

El estilo característico de Lav Diaz, sus demandantes planos secuencia, su ritmo contemplativo y sus extensas duraciones (aunque esta película sea más corta, para sus estándares), nunca fueron un capricho estrictamente estético. Es la forma narrativa autoral donde -en este caso- logra un balance perfecto: el “tempo” del filipino nos obliga a sentir el peso aplastante del tiempo en el océano. No vemos solo la épica, sentimos el tedio, el hambre, la paranoia y el aislamiento. Es en estos largos minutos de crujidos de madera y silencio hostil donde la tripulación se descompone y la obsesión del capitán portugués se calcifica, convirtiéndose en un monolito (que irónicamente tendría que destruir para el final).

La conexión con Aguirre, la ira de Dios (1972) de Herzog es inevitable, pero la diferencia cinematográfica es evidente y drástica. Ambas son crónicas de expediciones fluviales (o marítimas) hacia la locura. Pero si el Aguirre de Kinski es una explosión de fiebre tropical, una locura animal y operística, el Magallanes de Diaz es un ser implacable y frío. Su megalomanía no es febril, es glacial. No es un hombre que desciende a la locura; es un hombre que la ejerce con una claridad aterradora, convencido de que su voluntad es la de Dios y la del rey (ambos ya bastante alejados de la convicción del protagonista).

Otra película que se me viene a la mente es Barry Lyndon (1975) de Kubrick, a mi parecer casi idénticas estructuralmente. Ambas películas son crónicas distantes, casi clínicas, del ascenso y la eventual desintegración de un individuo frente a un sistema social o histórico inmenso. Pero si la tragedia de Barry es personal y patética (un advenedizo consumido por la aristocracia que anhelaba), la tragedia de Fernando Magallanes es ideológica. Él es el sistema. Su éxito no es social, es la implantación de una lógica de dominación. Su caída no es un fracaso personal, sino la consecuencia inevitable de la violencia y destrucción que él mismo ha puesto en marcha. Por un lado vemos redención en la humanización, por otro, la justicia divina de alguien completamente deshumanizado.

La película triunfa al retratar a Magallanes no como un protagonista, sino como un agente. García Bernal lo interpreta con una impavidez asombrosa. Lo vemos negociar, rezar, cartografiar y ordenar ejecuciones con la misma mirada distante y gélida. No hay psicopatía, hay procedimiento. Es la insensibilización del burócrata, del misionero y del soldado fusionados en uno. No necesita ser sádico; simplemente cree tan profundamente en la jerarquía (Dios, el rey, él mismo, y luego todos los demás) que la crueldad se convierte en una herramienta administrativa.

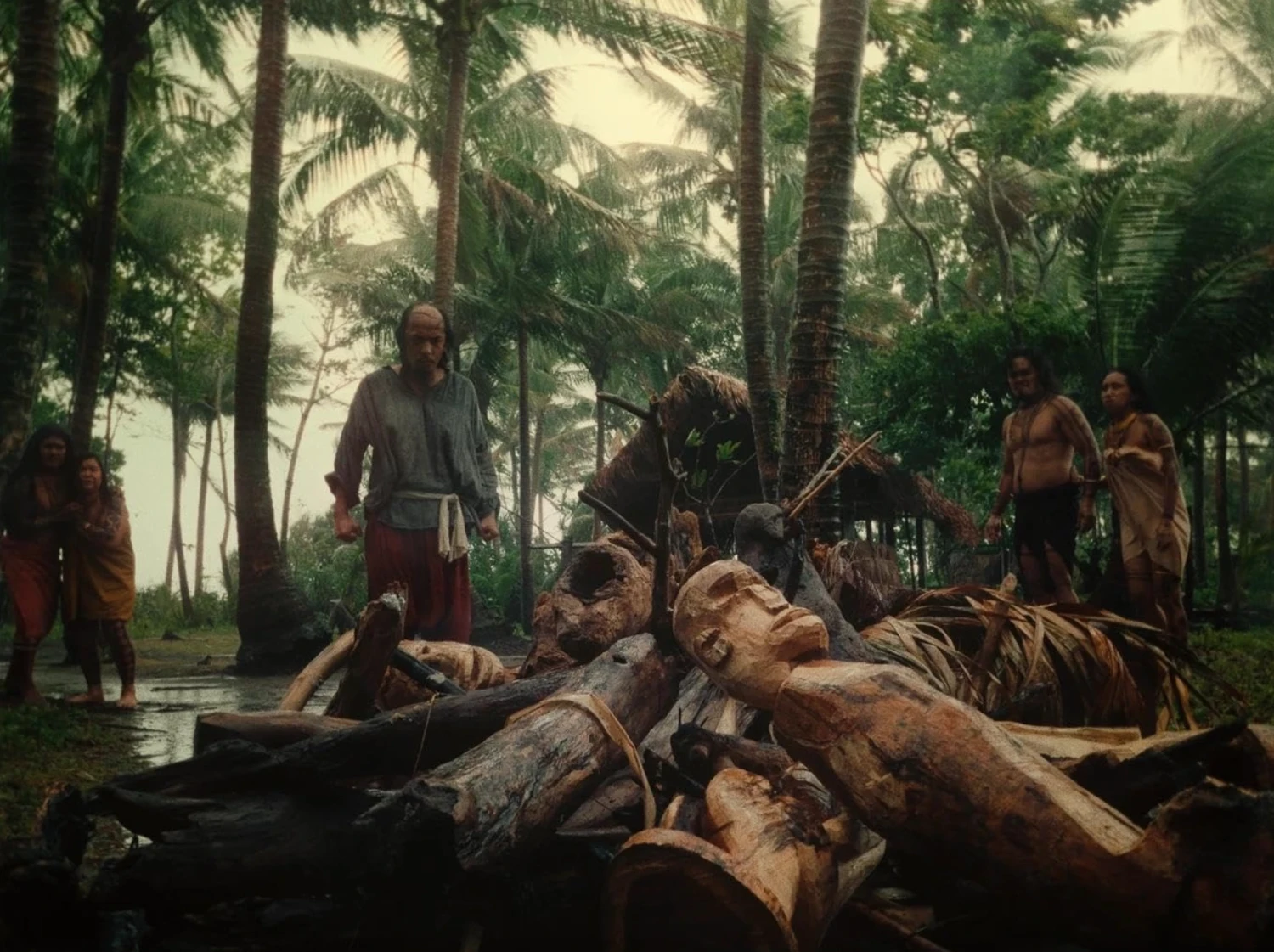

Siendo Diaz un cineasta filipino, el «descubrimiento» se recontextualiza radicalmente como la «interrupción». La cámara no solo sigue a los barcos; se detiene en la tierra y en las vidas que existían antes de la llegada. El filme contrasta la lógica de la expedición (posesión, conversión, extracción) con la de los habitantes asiáticos de las islas. La tragedia que filma Diaz no es solo la de Magallanes, sino la del momento preciso en que dos cosmologías colisionan, y una, armada con acero y cruces, comienza a devorar a la otra, hasta que la inteligencia derrumba la brutalidad.

El largometraje no concluye con la muerte de un héroe o un villano, sino con la muerte incidental de un hombre que ya estaba vacío. Su verdadero legado, sugiere Diaz, no es la circunnavegación, sino la implantación exitosa de una ideología de conquista. Es una película que no ofrece catarsis ni redención. Nos deja con el sabor amargo de la historia: el hombre murió en la isla filipina de Mactán, pero la deshumanización natural de la ambición y la violencia que representaba, apenas comenzaba su viaje alrededor del mundo. Una obra maestra, desoladora y necesaria.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta