Con el paso del tiempo, mi interés por el cine de Kathryn Bigelow ha ido en aumento. Si bien soy consciente de que todavía tengo pendiente revisitar Zona de miedo (The Hurt Locker, 2009) y La noche más oscura (Zero Dark Thirty, 2012), dos de sus películas más controversiales en relación con el tema de la guerra y su impacto, tanto en las instituciones como en quienes se involucran directamente en el campo de batalla, en sus películas que sí he podido ver me he encontrado con una cineasta de gran pulso para dirigir, lo que me motiva a seguir explorando su filmografía. Destaca, además, su capacidad para construir personajes que parecen estar siempre al borde del quiebre, atrapados entre mundos opuestos, y para mostrar cómo se mueven dentro de esas grietas, a menudo fragmentadas, que separan dichos espacios.

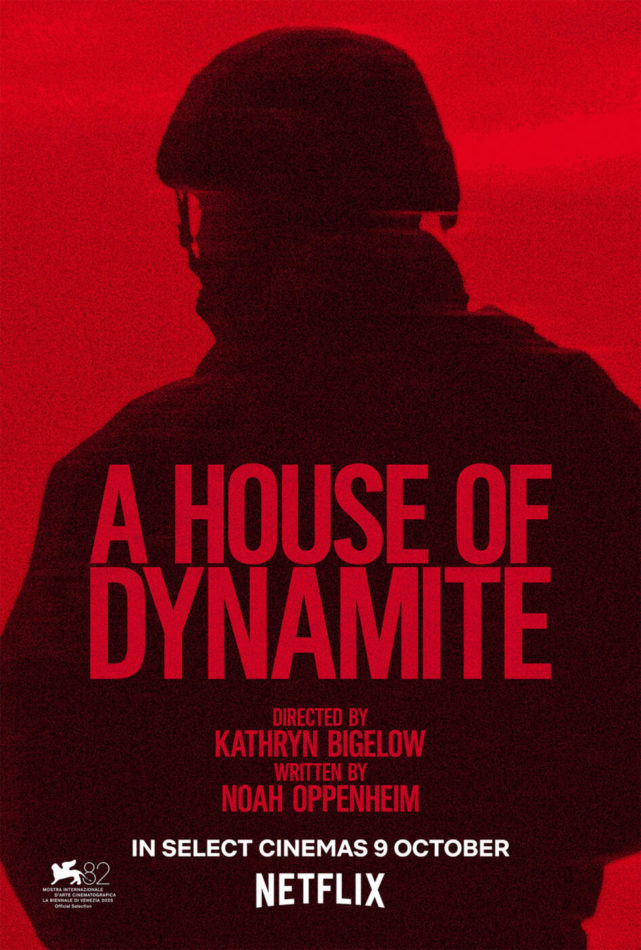

Una casa de dinamita (A House of Dynamite, 2025), su nuevo largometraje, no es la excepción. La película parte de un hecho extremadamente grave, cercano a lo apocalíptico: el lanzamiento de un misil cuyo origen y motivación son completamente desconocidos. A partir de ese punto, el relato se desplaza por distintos espacios, desde el ámbito gubernamental hasta el militar y armamentístico, siguiendo a una serie de personajes que intentan, al mismo tiempo, encontrar a un posible culpable y evitar una escalada que podría derivar en consecuencias catastróficas.

Desde un aspecto tan elemental como el manejo de la tensión, el filme deja en claro cuál es su principal fortaleza. En espacios mínimos, compuestos por oficinas y grupos reducidos de personas, Bigelow observa con atención los rostros, los desplazamientos nerviosos y los cuerpos que se mueven de un lado a otro, muchas veces sin una orientación clara. Esto expone un grado evidente de ineptitud frente a una situación de tal magnitud. Resulta especialmente revelador cómo los personajes insisten en que se trata de un protocolo ya ensayado, de un procedimiento que supuestamente saben manejar, solo para comprobar, en la práctica, que esa seguridad es más ilusoria que real.

La tensión se incrementa de forma progresiva. Aquello que primero se percibe desde un solo frente, y que muchas veces se escucha fuera de campo, termina funcionando como una suerte de ping-pong narrativo, en el que la culpa rebota constantemente entre distintos sectores. La historia se divide en tres perspectivas: una ligada al servicio secreto, otra enfocada en el ámbito militar y una tercera situada en el plano gubernamental, encabezada por el presidente de los Estados Unidos. A través de esta estructura, la “casa de dinamita” que sugiere el título se revela como un espacio con una mecha extremadamente corta, donde cada chispa parece estar a punto de provocar la explosión.

Sin embargo, entre disputas internas y búsquedas de responsables, no se llega a resoluciones concretas. Es desde ese punto que se percibe a una Bigelow interesada en retratar la insensibilidad de las instituciones, su distancia frente a las consecuencias humanas de sus decisiones y la escasa importancia que, en el fondo, parecen otorgar a las personas.

La cámara insiste en estos espacios cerrados, sin un interés evidente por ampliar el campo visual o construir imágenes particularmente estilizadas. En su lugar, se enfatiza un egoísmo persistente: cada personaje parece concentrado en salvar su propio pellejo, intentando, de paso, resolver una situación que ya no necesita héroes, sino casi un milagro. En ese sentido, Una casa de dinamita funciona hasta cierto punto. La película se sostiene gracias a esos momentos en los que la cámara temblorosa transmite microseñales constantes de que todo está fuera de control y de cómo ese nerviosismo, junto con la ineptitud, se propaga como un virus por los cimientos de una nación que se presenta como poderosa y preparada.

No obstante, aparece una falla importante que nace, creo, de su propia estructura. La división en capítulos, que en un inicio parecía una opción interesante para llenar los vacíos que se generan entre un relato y otro, termina resultando demasiado elemental y esquemática. Tanto el guion de Noah Oppenheim como la puesta en escena optan por completar esos espacios de manera directa, lo que reduce el impacto inicial del fuera de campo. Aquello que en un primer momento resulta sugerente pierde fuerza una vez que se revela qué había del otro lado, diluyendo parte de la tensión construida.

Este afán por cruzar todas las líneas narrativas provoca que el relato se sienta, por momentos, inconcluso. Cuando se sigue a ciertos personajes en una labor específica, se genera la expectativa de volver a ellos en el siguiente segmento, de ver cómo sus historias personales se cierran o cómo enfrentan las consecuencias de lo vivido. Sin embargo, muchos quedan relegados a breves apariciones y algunos, incluso aquellos que parecían tener mayor relevancia, desaparecen casi por completo.

Este problema se vuelve especialmente evidente en el último bloque, protagonizado por Idris Elba como el presidente de los Estados Unidos. Siendo el tramo que debería funcionar como síntesis de todo lo anterior, la presencia de este personaje no termina de adquirir el peso esperado. Tras haber permanecido relativamente oculto en los relatos previos, cuando finalmente ocupa el centro, la preocupación en torno a su rol y a sus decisiones se reduce, desplazándose hacia momentos más discursivos. Es ahí donde el propósito del film se verbaliza en exceso y donde la atención parece desviarse hacia un drama más contenido que no termina de funcionar del todo.

El resultado es un desenlace que, si bien podría defenderse por la incertidumbre que deja, se siente profundamente insatisfactorio, sobre todo considerando el recorrido previo y la acumulación de tensiones que la película había construido.

A modo de conclusión, Una casa de dinamita se presenta como un ejercicio de suspenso sólido, sostenido por una directora con el oficio suficiente para generar tensión y manejar con eficacia escenas individuales. Sin embargo, cuando el filme adopta una ambición mayor y busca unificar todos sus elementos bajo una estructura cohesionada, los hilos comienzan a hacerse visibles. En ese intento, la película se queda corta tanto en las ideas que pretende abordar como en el peso que sus personajes deberían tener frente a las tareas que desempeñan.

En ese sentido, una película anterior de Bigelow como Detroit (2017) funciona de manera más contundente. Allí también se construye un relato coral a partir de un solo hecho, pero sin una estructura episódica. Al tratarse de un flujo narrativo continuo, el caos resulta más envolvente y golpea con mayor fuerza al espectador. En este último largometraje, en cambio, la fragmentación, la insistencia en subrayar pequeños momentos y la forma en que se llenan los huecos terminan jugando en contra. La crítica a la institución y a su fragilidad no alcanza la potencia que podría haber tenido. Aun así, no me parece una película necesariamente fallida, aunque sí, en buena parte, profundamente desconcertante.

![[Premios Óscar] «Hamnet» (2025), de Chloé Zhao: la creación y la tragedia](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2026/01/hamnet-3-950x534.jpg)

Deja una respuesta