Una directora encuentra una fotografía de archivo de nativos indígenas, a partir de ese hallazgo, inicia una investigación que la lleva a explorar registros fílmicos, cartas y documentos relacionados con la época del auge del caucho en el Amazonas. A medida que reconstruye los hechos, descubre conexiones entre su historia familiar y episodios de violencia ocurridos durante la colonización de la región.

Hace unos meses tuve la oportunidad de ver Amazonas, Maior Rio do Mundo (1918), una película del director brasileño Silvino Santos. Tras permanecer perdida casi un siglo, esta cinta emerge como un testimonio espectral y fascinante del pasado, capturando con asombro la geografía y vida del Amazonas de aquel entonces. Más que un documento histórico, permite observar una realidad desaparecida, reafirmando al cine como archivo del tiempo y la memoria.

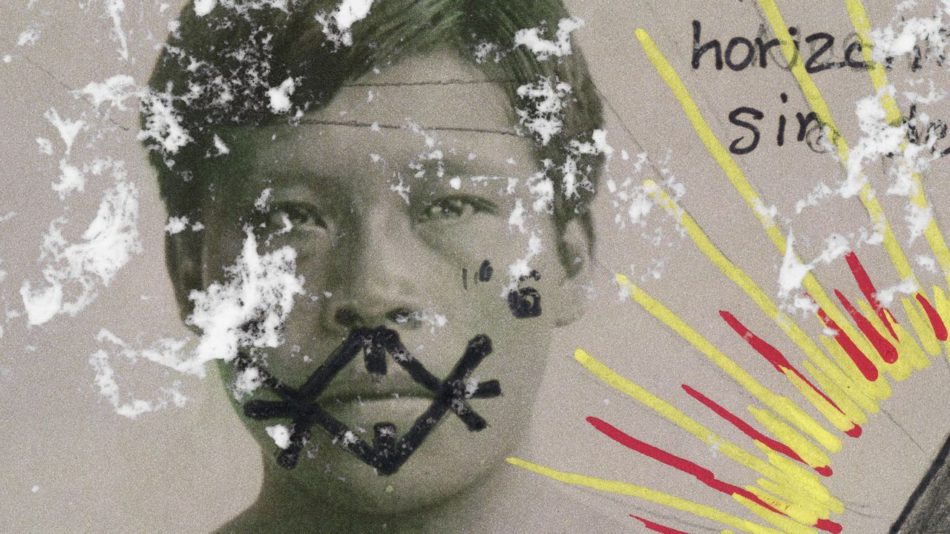

Curiosamente, algo que podría parecer natural al enfrentarse a este tipo de material es usarlo como punto de partida para hurgar en la memoria, llegando incluso a resignificar imágenes que quizá ocultan una realidad distinta a la que se ve frente a cámara. Desde esa premisa parte Tatiana Fuentes Sadowski al realizar su nuevo documental, La memoria de las mariposas. Al obtener una gran variedad de material de archivo (incluida la película de Santos), la directora muestra cómo una fotografía aparentemente inofensiva puede esconder secretos oscuros. Resulta interesante, al menos en un inicio, observar cómo construye con lo que tiene a mano una minuciosa investigación en la que nos sumergimos junto a ella en la espesura del bosque amazónico, al tiempo que se reflexiona sobre la naturaleza de esas imágenes. A través de cartas e informes periodísticos, se reconstruye una historia brutal de abuso colonial durante la llamada fiebre del caucho.

Hasta ese punto, las virtudes del documental son evidentes, y se comprende por qué puede destacar dentro del panorama habitual. En un contexto donde mucho de nuestra historia sigue sin conocerse debidamente, que el cine otorgue voz a quienes antes no la tuvieron resulta poderoso. Además, el hecho de que estas imágenes provengan de un pasado que se creía perdido en el tiempo aumenta su valor. Así, se aprecia el trabajo de construcción realizado en el montaje, potenciado por el propósito que le otorga la directora al narrar en primera persona, motivada por el vínculo entre estos hechos y su familia.

No obstante, ahí mismo comienza el problema de la película. Si bien empieza con un ritmo dinámico, impulsado por el uso del archivo que guía la búsqueda tras la fotografía, eventualmente se percibe que esta fuente de imágenes se agota. Al tratar de continuar con su reflexión familiar, Fuentes introduce nuevo material grabado y filmado que dista de ser tan fascinante como lo mostrado anteriormente. Además, la intención de escarbar en una historia silenciada termina virando hacia un viaje personal de culpa por las acciones de sus antepasados, con un tono de autoflagelo que, de haber sido más sutil, habría funcionado mejor.

Si desde el inicio se hubiese dejado claro que el enfoque sería personal, el giro habría sido más comprensible. Lamentablemente, al revelarse progresivamente sus verdaderas intenciones, da la impresión de una película que se desenmascara, perdiendo fuerza frente a lo que inicialmente proponía. Al querer que todo el material tenga el mismo aspecto antiguo y desgastado, se evidencia una manipulación formal que, pese a la corta duración del documental, se vuelve tediosa.

Similar a lo que ocurre en el documental peruano El archivo bastardo (2024), La memoria de las mariposas comienza como un interesante ejercicio de cine y memoria con una perspectiva anticolonial valiosa. El problema surge con la forma en que la autora se involucra con el material. Mientras que en la obra de Marianela Vega esta implicancia está más justificada, en lo hecho por Tatiana Fuentes se percibe forzada y, por momentos, innecesariamente críptica.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta