Hace poco leí que Samuel Beckett se opuso por muchos años a que se estrenasen versiones de su magnum opus, Esperando a Godot (1952) en la Sudáfrica dominada por el apartheid. Tiene sentido, si, a fin de cuentas, esta obra de Beckett, el clásico absurdista por excelencia, funge como un testimonio vital, y razonablemente ambiguo, de lo mejor y lo peor de la humanidad, reducida a cinco personajes desesperados por un sentido mayor que sí mismos y afligidos por las formas en que el poder y la humillación corrompen su espíritu. Me pregunto si Beckett, de estar vivo, permitiría que su obra se estrenase en el Irán post revolución cultural, una sociedad encadenada a los rastros de la represión y la violencia, fragmentada por la corrupción y el poder mínimo del Estado, capturada por el mismo absolutismo religioso al que el irlandés interpela en su obra. Aún con cierto recelo, creo que sería la decisión acertada. Podría parecer que pocos lugares llevan tanto al absurdo, y a cuantiosos dilemas sobre la moral y la creencia religiosa, como las calles de Teherán de hoy.

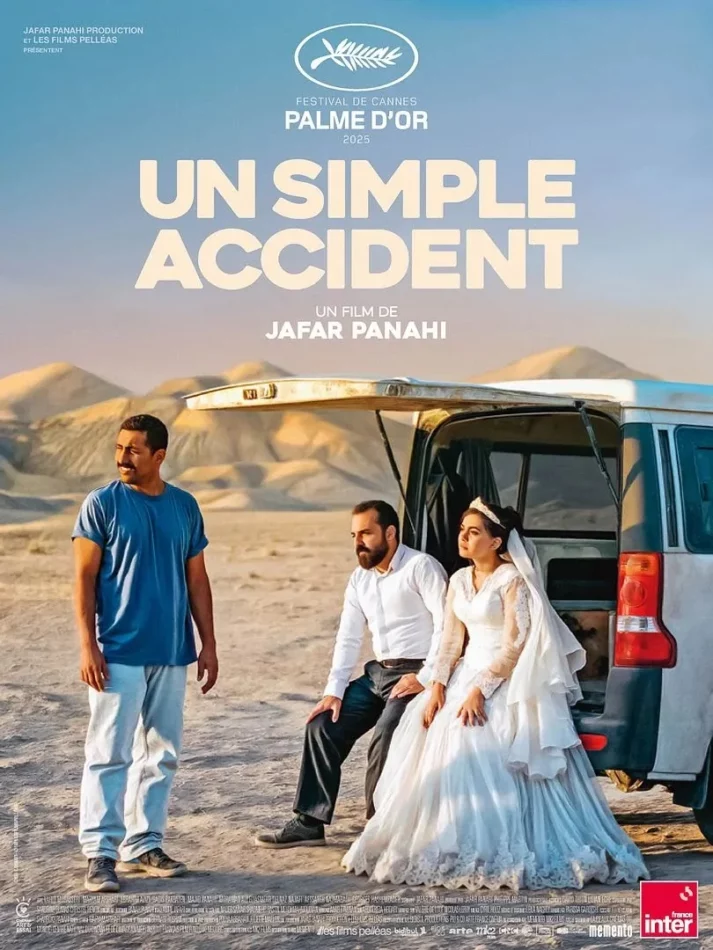

Esto es cierto, al menos, en el Teherán que filma Jafar Panahi, uno de los cineastas más importantes del Irán post revolución y, por si fuera poco, responsable de una filmografía crítica a su régimen absolutista. Panahi, preso y torturado por agentes estatales, exiliado y vetado de hacer películas, destacado autor del cine clandestino y de guerrilla, mantiene la misma mirada insolente, aunque humanista de su país con cada nueva película. Y es It Was Just an Accident, Palma de Oro en el último Festival de Cannes, un ejemplo bastante notable de este tipo de cine, un retorno de Panahi al cine de ficción o, en este caso, a una suerte de ficción teatral. Su film, que transcurre casi en su totalidad en un día y que despliega pocos, pero memorables escenarios en la Teherán de hoy, recurre al teatro en cuanto a identidad y espíritu, como un memorial performativo que interpela a los vivos y honra a los muertos. Por ratos, se trata de una vuelta de tuerca a Esperando a Godot con el subtexto de la crisis política iraní y la insistencia en su creciente decadencia moral.

De hecho, en una de las escenas más teatralizadas de la película, uno de los personajes se remite a Esperando a Godot, en una de las tantas instancias en que la historia reconoce su carácter de meta-ficción y se desprende de su empaque de thriller político. Hamid, quien hace la referencia, es uno de los cinco personajes que termina atrapado en esta suerte de comedia de errores con riesgo de muerte. Está a las afueras de Teherán junto a Shiva, una fotógrafa de bodas, encargada de una sesión para Golrokh, una familiar suya, y su futuro marido, Alí. Junto a ellos está Vahid, la suerte de líder del grupo, un sujeto torpe, de mirada confundida, que camina arrastrando la espalda por el dolor y que no se decide si exhibir crueldad o benevolencia con sus enemigos. Vahid es, además, con estas características, el personaje más Godot del film, y el motivo por el que ellos están reunidos con apenas conocerse.

¿Qué podría atar la vida de personas tan disímiles en el microcosmos social de Teherán sino las secuelas de la violencia política? ¿Acaso existe lazo social más fuerte que el rastro de la tragedia? Poco a poco descubriremos que cada uno de ellos ha sido preso político por protestar contra el régimen, y que, años antes, sufrieron numerosos vejámenes durante su encarcelamiento. ¿El encargado de la tortura? Eghbal, o ‘Pata de palo’, un ex soldado seguramente proveniente de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y que perdió la pierna en un operativo militar en Siria. ‘Pata de palo’ fue responsable directo de la activa humillación de los cuatro personajes principales, y, en una cruel paradoja, a pesar de que todos recuerdan su voz y sus acciones (así como el inquietante sonido de su pierna prostética), los reclusos, al haber estado vendados, no pueden reconocerlo con facilidad. Durante el segundo acto del film, que Panahi filma con sorpresiva paciencia y atención, cada uno revela la forma en que ‘Pata de palo’ buscó humillarle y quebrantarle, y se reconocen, casi con vergüenza, que no han dejado de pensar en él.

El supuesto ‘Pata de palo’ aparece en la primera escena del film, en un incómodo primer plano, manejando un coche junto a su mujer embarazada y su hija pequeña. Su rostro, atravesado por el intenso reflector de la luz roja del coche, deja entrever un tipo muy peculiar del dolor, ese que ha sido normalizado, enseñado y celebrado por sí mismo y por otros. De pronto un bache en la carretera: el coche atropelló a un perro. Con total naturalidad, el hombre se levanta del vehículo, se acerca y lo ejecuta. “Mataste a un perro”, le dice su hija. “Seguro fue un acto divino, Dios quiso que estuviéramos allí”, replica la madre. La hija, en su inocencia, niega a Dios, e insiste en la responsabilidad de su padre. Quizás la madre tiene razón. Con el coche averiado, la familia da con un pequeño taller, en dónde Vahid reconocerá prontamente a ‘Pata de palo’ y, por tanto, se verá forzado a vengarse de él. Al parecer, el Dios de Panahi, a diferencia del de Beckett, si se manifiesta a voluntad, y con efectos inconmensurables.

El encuentro fortuito lleva a Vahid a perseguir a ‘Pata de palo’ a la mañana siguiente, secuestrarlo, llevarlo al desierto, cavar una zanja, lanzarlo allí, y disponerse a enterrarlo vivo. El hombre ruega por su vida, asegurando que es inocente, y que no sabe de lo que habla Vahid. Panahi aquí toma una dirección crucial. Lo que pudo tornarse un thriller normalucho sobre encubrimientos y cacería política, se vuelve, más bien, un fascinante dilema moral, en tanto que Vahid, dudando de su propia memoria, no sabe con certeza si aquel hombre es en verdad ‘Pata de palo’. ¿Qué mejor alegoría de la memoria política fragmentada de un país que no parece reconocer a sus muertos? Con las dudas acrecentándose, Vahid va en búsqueda de otras víctimas de ‘Pata de palo’, a fin de que alguno pueda atestiguar su identidad.

En este punto, el hombre secuestrado habita en un espacio liminal y ambiguo, en tanto que es y no es ‘Pata de palo’ a la vez, y, en este estado de incertidumbre, algunas cosas son permitidas (Hamid lo golpea y los otros lo insultan), pero otras no, todavía no (no se le puede matar). Por supuesto, la audiencia se pregunta lo mismo que los personajes. ¿Aunque fuera él, qué le harías? La respuesta cambia según a quién le preguntes. Para Hamid y Golrokh, la respuesta es darle muerte, pero, cuando el grupo se decide a hacerlo, ninguno es capaz de volverse un asesino. ¿Se permite en este estado de incertidumbre asumir el mismo rol que el antiguo represor? ¿Cambiaría en algo que se tuviese certeza de su identidad? Los personajes se hacen estas preguntas sobre la marcha, en tanto que el ritmo acaballado de la historia de Panahi vincula las preguntas morales con las cuestiones prácticas, y los personajes improvisan distintas alternativas para que, cuanto menos, nadie los encuentre en su acometido.

Lo más intenso en estos dos primeros actos es la forma en que la figura de ‘Pata de palo’ (quien podría estar desparecido, o, en su mejor versión, atado a un baúl en una van) permanece con fuerza en cada una de sus víctimas, un astuto comentario que Panahi realiza en torno al carácter poroso del trauma y la violencia. En ese punto, la figura de Vahid realza por su ambigüedad. ¿Es su compasión por el torturador un signo de grandeza moral o de debilidad? ¿Hubiese podido acabar con su vida si acaso el secuestrado no le hubiese asegurado que estaba equivocado de hombre? La actuación del primerizo Vahid Mobasseri, aún con ciertas manías de primerizo, nos convence del estado de total desconcierto e indecisión de su personaje, sumido en una crisis moral para la que nadie estaría preparado.

El dilema de los personajes se realza, además, por la forma en que Panahi decide rodar su film. Sin música, con cortes rápidos, pero escenas largas, el estilo del iraní es algo confuso y abrupto, y con razón: intercala la tragedia con un humor negrísimo e imprevisto, propio del absurdo, y somete a la audiencia a constantes giros emocionales, desde la intensa curiosidad de su secuencia inicial hasta la total inquietud de su tercer acto. En este punto, parece que Panahi filma como el teatro, con planos generales estáticos, con personajes que corren uno detrás del otro como en un escenario, un poco mecánicamente, como en una coreografía, con escenas algo rígidas y giros dramáticos, poco realistas. Son tantos elementos así, y tantas referencias al teatro, que este efecto parece intencional. Podría ser la manera en la que Panahi resalte el carácter alegórico de su film, alejado de una mirada precisa y realista del Irán contemporáneo para volverse una metáfora viva, manipulada a voluntad. Podría ser la manera en que Panahi resalta el carácter performativo del duelo y la memoria política, y en que se resalta la inevitable tendencia al absurdo al vivir en una sociedad cada vez menos libre.

Cada cierto rato Panahi muestra una nueva grieta en el sistema iraní. Un par de policías corruptos le piden una coima a uno de los integrantes del grupo y utilizan un POS para tarjetas de crédito que cargan consigo. Una mujer debe cubrirse con el velo para no atraer la atención innecesaria de las fuerzas represoras. Un hospital se niega a atender una mujer por no estar su marido presente. Un posible asesino es incapaz de hablarle con la verdad a sus captores. El cielo y Alá son invocados como parte clave de una política sistemática de muerte. Para el tercer acto, filmado en muy pocas tomas y de una potencia emocional tremenda, queda clara la tesis de Panahi sobre su país, una sociedad rota desde el inicio, capturada por la podredumbre moral, incapaz de reconocer sus propios crímenes y a sus perpetradores.

Y así, a pesar de todo, It Was Just an Accident nos recuerda, no con esperanza, pero sí con convicción, que la disposición moral y altruista todavía existe, incluso en una sociedad como esta. No son pocas las veces en que un personaje actúa con bondad aquí. A pesar del horror en lo que narra Panahi, su filmografía no es en lo absoluto pesimista, sino todo lo contrario: es una llamada de atención, empática y, por momentos, inspiradora.

No debemos olvidar que, al fin y al cabo, Esperando a Godot era una comedia.

![[Crítica] «Ramón y Ramón»: grietas de ausencia en el Ande](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/08/Ramon-y-Ramon-2024-950x397.webp)

Deja una respuesta