Hay un grupo de películas que vi en un momento de mi vida en el que, en retrospectiva, no me sentía lo suficientemente preparado para comprenderlas. Justamente son esas mismas las que he podido volver a ver en tiempos más recientes, y aunque técnicamente ya las conocía, las considero casi como un primer visionado. Con un poco más de conocimiento y madurez, ahora entiendo su verdadero valor y lo que las convierte en obras tan importantes. Uno de los directores con los que me pasó esto es Akira Kurosawa.

Recuerdo con agrado la primera vez que vi Rashōmon (1950), pero no ocurrió lo mismo con su obra magna, Los siete samuráis (Shichinin no samurai, 1954). En aquella etapa inicial de mi cinefilia, la muy larga duración de la película, su fotografía en blanco y negro y su aparente lentitud, tal vez el aspecto en el que más me equivoqué, hicieron que la viera con lejanía. No le dediqué la atención que realmente merecía y, por eso, no pude disfrutarla como debía. Sin embargo, al volverla a ver hace unos días, en una grandiosa proyección en 35 mm, me encontré con una experiencia reveladora. Sentí que veía por primera vez una obra maestra realizada por un director que sentó las bases de tantas historias posteriores del cine.

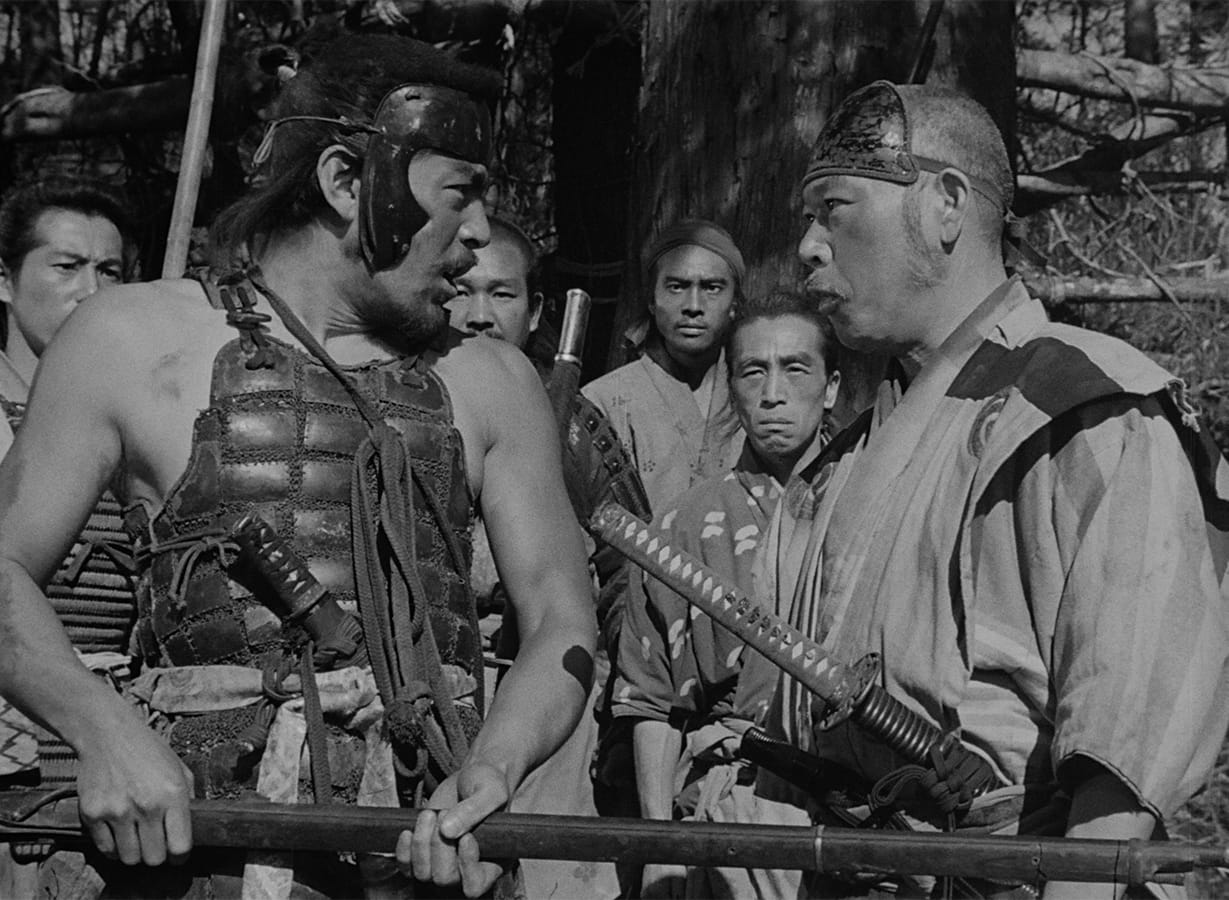

Al analizarla, se aprecia cómo el director expone el peso del tiempo y cómo las heridas del pasado afectan a los personajes. El grupo de hombres que protagoniza la historia había gozado de prestigio en épocas de conflicto, cuando eran considerados valientes y necesarios. Sin embargo, en tiempos de paz los samuráis pierden ese lugar central en la sociedad. La trama muestra cómo este grupo decide unirse para proteger a una pequeña aldea de bandidos, aun cuando la desconfianza hacia ellos es muy grande. Esa tensión inicial se transforma en una progresiva unidad, construida a través de la interacción entre los guerreros y los campesinos.

Es posible leer la película como un reflejo de una sociedad marcada por la guerra reciente, donde la unión frente a la tragedia surge como una necesidad para sobrevivir. Aunque no se exprese de manera explícita en la obra, esta interpretación dialoga con la experiencia histórica del Japón de posguerra. La película sugiere que, frente a la tragedia, la única salida es la unión colectiva. Si cada quien se limita a valerse solo de sí mismo, está destinado a ser derrotado. Por eso, el director opta por una estructura clásica en tres actos, tomándose el tiempo necesario para preparar el gran conflicto final, con intensas secuencias de batalla. Antes de llegar a ellas, vemos las batallas internas de los personajes y la preparación del pueblo, lo que da espesor dramático a la historia.

Cada samurái tiene un rol en esa construcción. Uno de los dos que más resonó en mí fue Katsushirō (Isao Kimura), el más joven que debe aprender, incluso a la fuerza, que este camino es solitario y ofrece pocas garantías de gloria. El otro fue Kikuchiyo, interpretado por Toshiro Mifune, que expresa resentimiento hacia la sociedad a la que se supone debe proteger. En muchos momentos, él cuestiona la idea de que los samuráis sean grandes salvadores, pero su arco dramático lo lleva a acercarse a la gente y reconocer por qué su tarea puede tener sentido. Kurosawa plantea así un fuerte cuestionamiento sobre el heroísmo: ¿qué le debe realmente el individuo a una sociedad que lo necesita, pero que no siempre lo reconoce?

Por último, un rasgo notable es que los enemigos nunca tienen un rostro definido. Kurosawa decide no darles personalidad propia, lo cual es completamente funcional. La película no trata tanto de la lucha entre bandos como de indagar en qué tan víctimas son en realidad los campesinos y cómo se relacionan con los llamados héroes. Ese matiz refuerza la ambigüedad, con un heroísmo que nunca es absoluto y una gloria que rara vez perdura.

En conclusión, Los siete samuráis es una obra monumental no solo porque Akira Kurosawa demuestra una maestría técnica al manejar a gran escala tantos personajes, equilibrar sus posiciones en el encuadre y articular la acción mediante el montaje, sino además porque plantea un drama humano profundo. Su puesta en escena logra un balance admirable entre grandes secuencias bélicas y un relato que interpela ideas de heroísmo, paz colectiva y sacrificio, siempre poniendo en duda sus certezas. La película plantea preguntas incómodas sobre la fragilidad del ser humano frente a ideales inalcanzables y la distancia entre los valores de gloria y la compleja condición humana.

Su legado dejó huella en el cine posterior, inspirando desde un remake occidentalizado en clave de western como Los siete magníficos (The Magnificent Seven, 1960), de John Sturges, hasta películas de animación como Bichos (A Bug’s Life, 1998), dirigida por John Lasseter y producida por Pixar. Sin embargo, más allá de sus influencias, su vigencia radica en mostrar un tipo de cine que ya no se hace, un cine capaz de mostrar los grises de la condición humana y cuestionar la noción de héroes únicos o ideales absolutos. Al final, lo que prevalece es la fuerza colectiva, aunque esta también pueda mostrar grietas y contradicciones en momentos de crisis. Esa riqueza de matices convierte a esta cinta en una de las más potentes y significativas de la historia del cine, una obra inmortal que sigue siendo igual de relevante y conmovedora hoy en día.

Deja una respuesta