La película Ararat (2002), censurada y prohibida en Turquía durante muchos años, fue proyectada en la octava edición del Budapest Classic Film Marathon en presencia de su director, el armenio-canadiense Atom Egoyan y del productor Robert Lantos. Este festival es inusual: en lugar de centrarse en estrenos recientes, prioriza la historia del cine y la restauración fílmica, lo que lo convierte en una experiencia verdaderamente única en mis años como crítica. Para hacerlo aún más notable, figuras tan grandes como David Cronenberg también asistieron a esta edición, ofreciendo una charla memorable. Pero vayamos paso a paso.

En los años 80, 90 y principios de los 2000, el productor húngaro-canadiense Robert Lantos trabajó con algunos de los directores más aclamados de la industria, entre ellos István Szabó, Atom Egoyan y el autor canadiense David Cronenberg. Lantos produjo la película más famosa y controvertida de Cronenberg, Crash, un filme que provocó encendidos debates pese a estar basado en una novela aún más explícita de lo que apareció en pantalla. También produjo la obra más reciente de Cronenberg, Crimes of the Future (2022), lo que demuestra que su influencia en la industria sigue muy viva.

Sin embargo, lo que quiero destacar es algo que Lantos hizo hace años, algo verdaderamente trascendente en el sentido más profundo de la palabra. Produjo la primera película sobre el genocidio armenio, una masacre que tardó décadas en ser reconocida oficialmente y que sigue siendo una herida abierta para muchos armenios hoy en día (los paralelismos con atrocidades actuales son difíciles de ignorar). Tras vender su compañía de producción, Lantos puso como condición seguir financiando este proyecto, y así en 2002 Ararat finalmente cobró vida. Como explicó durante una conversación en el festival junto a Egoyan, el director llevaba años intentando realizar esta película y finalmente encontró el momento adecuado.

El propio título carga con un peso simbólico. El monte Ararat, la cumbre más alta de Turquía, se encuentra cerca de la frontera con Irán y Armenia. Forma parte de la Armenia histórica y es un símbolo nacional, incluso aparece en el escudo de armas armenio. Es también un territorio perdido tras el genocidio, pero aún así una presencia espectral, visible desde la capital de Armenia, Ereván.

Ararat es el intento de Egoyan de contar una historia compleja y profundamente estratificada. Sus películas suelen tener estructuras intrincadas, y durante su charla en el festival comentó que, si logras superar los primeros treinta minutos, la recompensa es inmensa. Viendo su obra por primera vez, encontré esto absolutamente cierto.

La película comienza con historias aparentemente inconexas situadas en Canadá, donde el inglés y el francés conviven naturalmente. Al principio parecen pequeños relatos domésticos: una familia enfrentando la muerte, alguien que encara la jubilación, padres que luchan por aceptar la sexualidad de su hijo. Pero poco a poco vemos que todos están unidos por un mismo hilo: el duelo. Y ese duelo, a su vez, se entrelaza con una historia mayor y fantasmal que todos ellos arrastran: el genocidio armenio, que persiste en la cultura que consumen, en los libros que leen, en el arte que crean y en los recuerdos que portan los sobrevivientes.

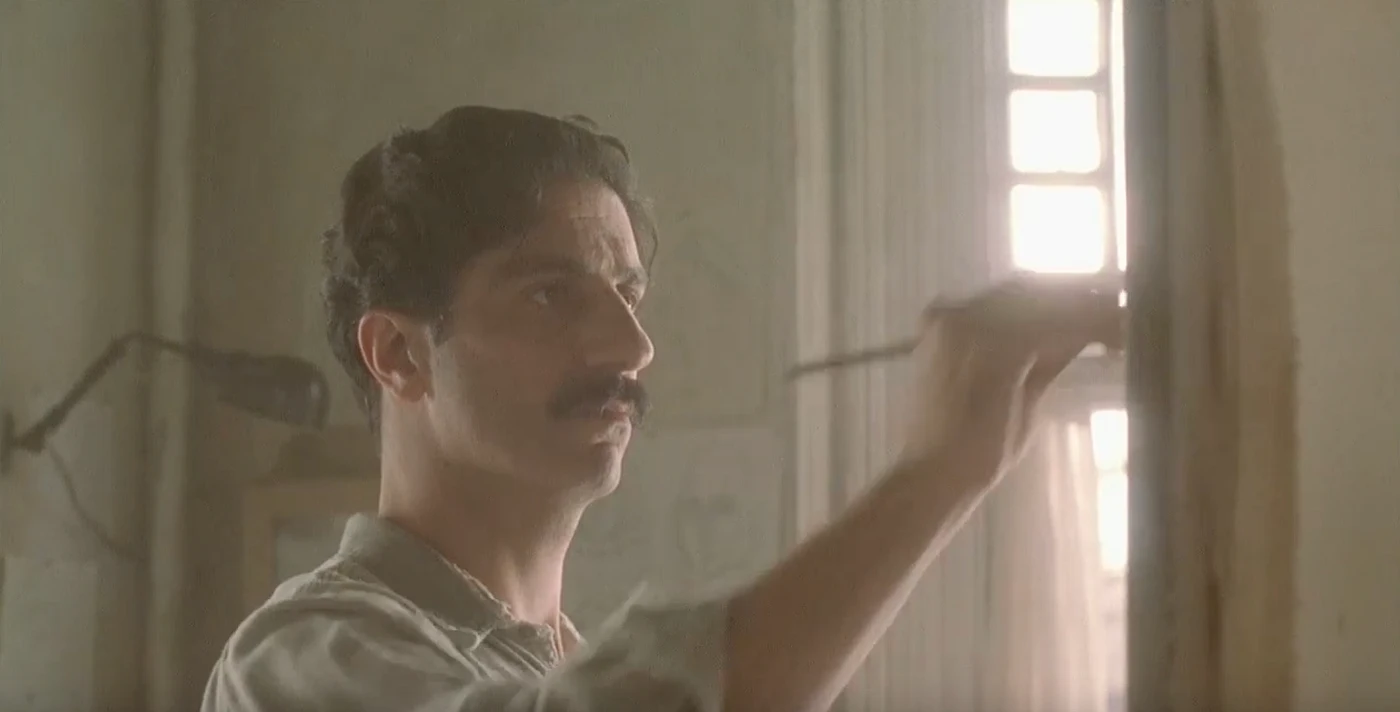

Egoyan entreteje las realidades contemporáneas de 2002 con las consecuencias de crímenes cometidos casi un siglo antes. Un personaje es la viuda de un hombre que intentó asesinar al embajador turco; su hijo lidia con el sentido de la muerte de su padre en una lucha que lo antecede. La complejidad política del Imperio otomano y del propio genocidio se exploran a través de la figura del artista Arshile Gorky, sobre quien la madre de otro personaje está escribiendo un libro, que a su vez inspira una película dentro de la película sobre el genocidio armenio.

Esta sinopsis condensada puede sonar confusa, y en efecto la película resiste cualquier intento de simplificación. En su estructura recuerda al relato coral de los filmes de Pedro Almodóvar: un ramillete de personajes y subtramas sirve de vehículo para alcanzar capas de sentido que una sola línea narrativa nunca podría contener. En lugar de una sola rama, Egoyan nos ofrece un bosque entero. Esa es la sensación tras ver Ararat: un intento de incluir la mayor cantidad de perspectivas posibles sobre el genocidio y el exilio que le siguió. Algunos críticos en su momento la consideraron bienintencionada pero confusa; en 2025, la encuentro refrescante. Diseccionar un tema tan inmenso nunca es sencillo, pero Egoyan muestra con gran sutileza cómo el duelo puede afectar a generaciones que, en principio, “no deberían estar implicadas”. ¿Cómo se puede llorar algo que no te sucedió a ti? La respuesta está en el peso de la historia. Algunos personajes están directamente marcados por la pérdida (padres, abuelos), mientras que otros —menos conscientes o totalmente ignorantes— intentan construir una nueva identidad nacional sin darse cuenta de que la negación equivale a una segunda muerte. No se puede avanzar sin mirar atrás, sin reconocer lo que ha ocurrido. Esa es la propuesta central de Egoyan.

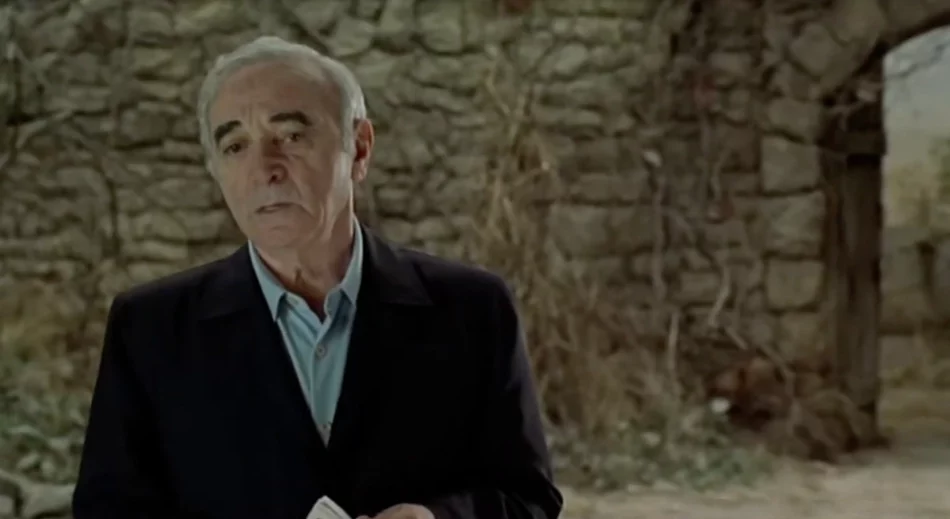

Hay además una anécdota reveladora sobre el origen de la película. Cuando Egoyan le contó a su hijo la historia del genocidio, el niño preguntó: “¿Los turcos pidieron perdón?”. Esa pregunta inocente fue la chispa que encendió Ararat. Dentro de la propia película, la meta-narrativa de un director (interpretado por el gran Charles Aznavour) decidido a hacer una película sobre el genocidio —incluso cuando los actores que encarnan los papeles no lo comprenden del todo— subraya la urgencia de romper el silencio. Para los sobrevivientes y sus descendientes, contar la historia no es opcional: es una necesidad básica.

El cine, una vez más, surge como el lenguaje universal a través del cual podemos preguntarnos quiénes somos y quiénes fuimos. Y curiosamente, después de Ararat, muchas películas siguieron ese camino para confrontar también este oscuro capítulo de la historia armenia. Pero fue Egoyan quien abrió la puerta, con una película que, aunque imperfecta, sigue siendo esencial: una obra que entiende la memoria como un acto de trascendencia generacional.

![[Entrevista] “Hay un país que no escucha al otro”: Javier Corcuera y la memoria de «Uyariy»](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2026/01/uyariy-pelicula-peruana-950x535.webp)

Deja una respuesta