Durante la pasada Berlinale, tuvimos el placer de conversar con las realizadoras de La memoria de las mariposas (2025): la directora Tatiana Fuentes Sadowski, la productora Lali Madueño Medina y la montajista Fernanda Bonilla. Esta entrevista tuvo lugar tras la proyección de la película en la sección Forum. La conversación abordó las motivaciones, procesos y decisiones políticas y formales que dieron forma a este documental, que reconstituye desde la imagen una memoria negada: la del genocidio perpetrado durante la explotación del caucho en la Amazonía peruana y colombiana.

La memoria de las mariposas tendrá en agosto su estreno peruano, como parte de la Competencia Latinoamericana Documental del Festival de Cine de Lima. También con ese motivo, presentamos a continuación, el diálogo con sus realizadoras.

(Foto de portada: de izq. a der. Fernanda Bonilla, Tatiana Fuentes y Lali Madueño).

Esta entrevista ha sido editada y resumida, por motivos de longitud y claridad.

Sofía Alvarez: Mi pregunta inicial sería: ¿por qué el título de La memoria de las mariposas? ¿Cómo surge este nombre? ¿Cuál ha sido su evolución?

Tatiana Fuentes: El mundo indígena en esta parte de la Amazonía —que está entre el río Putumayo y el río Igaraparaná— son los pueblos descendientes de aquellos que sufrieron la explotación del caucho: huitotos, boras, ocainas, resígaros, andoques, etc. En esta región, los ancestros devienen, se convierten, en mariposas. Entonces, de alguna forma, esta mención es una invocación a estos ancestros. El título no se revela completamente en la película. Hay algunas partes donde hay un hilo, como una flecha lanzada hacia allí. Por ejemplo, en la parte del rezo, cuando el abuelo está hablando con los espíritus y dice: “te estás transformando, estás en metamorfosis, estás volando”. Claro, para quien encuentre esas pistas, puede llegar a relacionarlo con el nombre de la película. Pero si no, también lo dejamos como un secreto. Porque hay muchos secretos en la película, muchos del mundo indígena también, que no sentimos necesario revelar.

Luis Vélez: La película parte de un cruce personal, tanto de una historia familiar como de esta fotografía que encuentras, pero se va a expandir a lo colectivo. Y no solamente de una comunidad, hablamos de varios países, los que conforman la Amazonía. En ese sentido, ¿crees que a través de la película están también sentando una posición política?

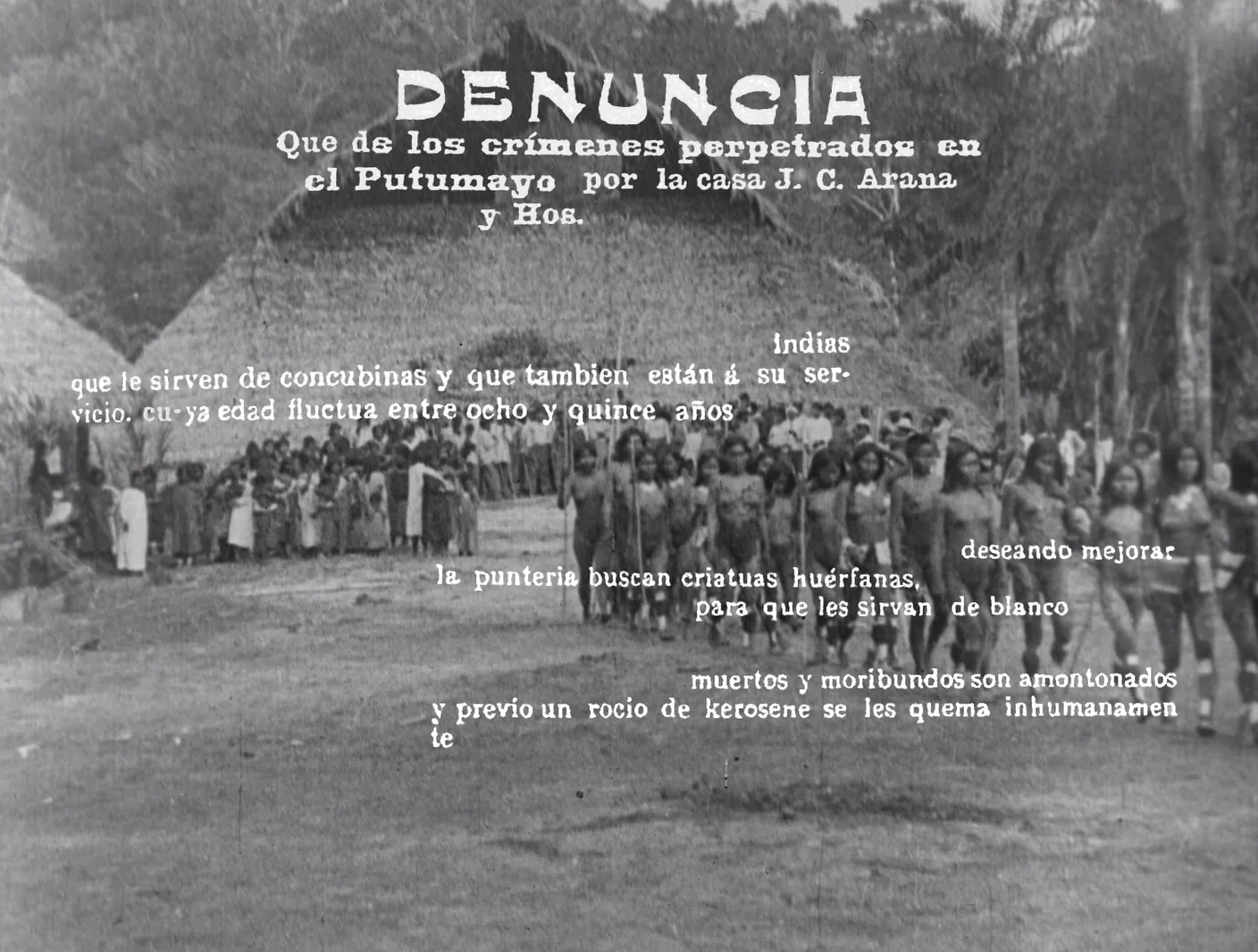

Tatiana Fuentes: Sí, completamente. En muchos sentidos. Por ejemplo, en el cuestionamiento de la historia oficial, contada por los registros, los documentos, las fuentes oficiales —que en historia es todo un debate—. Quienes trabajamos con imágenes tenemos claro que el cine documentó la realidad, la historia del siglo XX, pero también la manipuló. Y no sé si esa conciencia es tan evidente para todos cuando, por ejemplo, revisamos imágenes de la primera mitad del siglo XX. En el caso de estas imágenes de archivo, esa conciencia fue desde un inicio también un reto. Nosotros teníamos que pasar esas imágenes por un tipo de cuestionamiento, de tratamiento. Era como destruirlas para volver a construir con ellas la película. No podíamos usarlas como estaban, haciendo caso omiso de las condiciones en las que se habían creado. Entonces sí, de ese lado es muy político: es cuestionar esa historia oficial que incluso hoy, en el Perú, sigue presente. Hay una censura muy grande, un control de medios muy fuerte sobre lo que se quiere que la gente conozca, sobre lo que es la verdad o lo que no. Y si tomamos en cuenta que esta historia oficial no está del lado de los pueblos oprimidos en general en Latinoamérica —por ejemplo, en el caso de estas imágenes de archivo que hablan de pueblos de la Amazonía— la voz de ellos, la perspectiva de ellos está ausente. Nosotras tampoco nos colocamos como portavoces. No queríamos usurpar ni hablar por ellos. Pero sí nos parecía muy necesario evidenciar esa ausencia de voz o esa ausencia de autorización en la construcción de su representación.

Esa es otra discusión: la representación de los pueblos originarios en el Perú. Hasta ahora no se les reconocen muchos derechos como, por ejemplo, el de su territorio. Sigue siendo cuestión de intereses políticos y económicos. Y claro, lo que está pasando ahora en Gaza con el pueblo palestino hace mucho eco, porque también estamos ante nuestros ojos viendo una historia. A diferencia de aquel tiempo, ahora tenemos muchas imágenes. Tantas que ya pasan delante de nuestros ojos y no les damos la importancia que tienen. Esta película habla de tomar posición y no hacer una complicidad de silencio. Todo este proceso de confrontación, de toma de posición, nos ha hecho resonar mucho con lo que pasa en Gaza. La película puede hablar a muchos contextos más allá de la Amazonía.

Lali Madueño: Además, también decir que, tanto hace 100 años como ahora, hay un no reconocimiento del genocidio por muchos Estados y países. Entonces no es nada nuevo. Y también se puede hablar de eso con esta película.

Sofía Álvarez: Ahora, me parece que el uso del Super 8 es brutal. Porque como bien mencionas, no están pretendiendo ser estos pueblos originarios, se habla desde una distancia, pero con respeto. Han pasado por esto y lo han visto a través de estas imágenes. Esta arqueología de imágenes, el uso del Super 8 para hacer referencia a los recuerdos una y otra vez, me parece un acierto en cuanto a la forma. Entonces, quisiera preguntar cómo fue que llegaron a tener tan clara la forma en la que se iba a contar esta historia.

Tatiana Fuentes: Sí, fue un resultado del proceso. Inicialmente yo tenía intereses en la fenomenología, en la luz, en el aura. Pero todo estaba de cierta forma contenido en esa fotografía, la de Omarino y Aredomi. Al encontrarla, yo siento que algo se transmite. La fotografía transmite con mucha potencia la mirada de ellos. Persiguiendo esa potencia, me encuentro con las imágenes de propaganda y empiezo todo este trabajo de deconstrucción, de cuestionamiento, de cómo las voy a usar. Y de ahí va saliendo la forma de la película.

El material de archivo sabíamos que teníamos que descomponerlo y componerlo de otra forma. Lo del Super 8 también conversábamos hace un rato: sabíamos que el archivo no iba a bastar para contar esta historia. Por muchas razones. Porque al ser registros con una intención de propaganda, no íbamos a encontrar lo que necesitábamos. Necesitábamos ir más allá del archivo, para llegar a esa especulación, a estar más cerca de Omarino y Aredomi. Entonces sí, [la idea de] filmar en el presente estuvo desde el inicio. Lo del Super 8 surgió porque Lali recordaba que al principio habíamos pensado en filmar en 16 mm. Pero necesitábamos también cercanía con las imágenes. El Super 8 usa cámaras mucho más manejables, más para amateurs, que podíamos manipular nosotras mismas. Filmar nosotras mismas. Y respondía más a esta búsqueda, a esta mirada subjetiva. También [por el proceso] de revelado de las imágenes. Todo hacía que fuera mucho más orgánico, más cercano, más artesanal. Y también lo del blanco y negro, el no hacer una diferencia clara entre pasado y presente. Eso también nace de la foto. Porque esas transmisiones o conexiones entre hace 100 años —la historia de ellos— y lo que estoy viviendo ahora, eran muy fluidas. Yo necesitaba pasar del pasado al presente sin distinción. Siempre fue eso desde el inicio: una intuición de no separar el pasado y el presente.

Lali Madueño: Yo siempre digo que esa sensación que tiene Tatiana tiene que ver con que ella no es una cineasta “clásica”. Esta no es su primera labor. Ella ha hecho teatro, ha hecho performance. Viene de unas áreas donde todo pasa por una experiencia física, por emociones, por el habla. Todo eso para ella significa mucho. Y creo que la película parte de un proceso bien performático en general: en cómo hemos grabado, en cómo hemos enterrado archivo para adquirir otras memorias y volver a digitalizar los procesos. Hemos hecho algunas inserciones a mano en el mismo Iquitos, en la casa de Antonio Rengifo, donde él también digitaliza. Y todas esas experiencias nos han hecho pensar y encontrar nuevas maneras de crear. Dentro de todo eso, había claramente una base: que la película se iba a contar a través de esa fotografía.

Luis Vélez: En ese sentido, existe esta terminología de found footage —metraje encontrado— que se ha convertido hasta en una especie de subgénero dentro del cine documental. Y bueno, para encontrar ese metraje hay que buscarlo. Entonces, tengo entendido que el acceso a ese metraje encontrado proviene en buena parte de las cinematecas, porque hay más de una, en Brasil y en Portugal. ¿Cómo fue ese proceso de búsqueda?

Tatiana Fuentes: Cuando encuentro la foto, lo primero que hago es averiguar el contexto de producción de esa imagen. Esta foto forma parte de un álbum que apareció en Iquitos el 2014. Nadie sabía de su existencia. Es un álbum que tiene más de 100 fotografías de propaganda de la Casa Arana. Luego, en Lima, el CAAAP (el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica) hace una exposición con estas fotografías. Y allí está la fotografía de Omarino y Aredomi. Por más que no sea una imagen de propaganda de la Casa Arana, estaba entre estas imágenes. Entonces empiezo a averiguar. Y por la investigación del CAAAP me entero de que Silvino Santos —pionero del cine luso-brasilero— fue comisionado por la Casa Arana a inicios del siglo XX para hacer muchas películas y fotografías de propaganda. Entonces pienso en investigar a Santos. Voy primero al archivo de la Cinemateca Portuguesa, pero en realidad, la mayoría de películas están en Brasil. En Portugal hay algunas, pero no las películas de los primeros años de Silvino. Así que luego intentamos hacer esta investigación en Brasil. Pero era durante el gobierno de Bolsonaro, la Cinemateca estaba cerrada. Ahí también es interesante ver cómo los gobiernos —o sea, los archivos, que son repositorios de historias— pueden cerrarse, abrirse, desaparecer, quemarse. Es una memoria muy frágil, en ese sentido.

Entonces tuvimos que esperar unos años. En ese tiempo obtuvimos unos fondos y ya pudimos ampliar esta búsqueda. Trabajamos con alguien en Brasil que nos ayudó, porque nosotras no pudimos ir a revisar los archivos. Yo ya había mapeado bastante, pero para entonces la Cinemateca ya estaba abierta nuevamente. Accedimos a los primeros filmes de Silvino Santos —que tampoco son muchos—. Y sí, como son muchas imágenes, quise hacer hasta unos tres filmes. Las vi muchas veces. Era parte de esta búsqueda de Omarino y Aredomi. Pensaba: “quizás por ahí pueden estar, quizás cuando volvieron de Iquitos trabajaron otra vez en los campos de caucho, y por ahí los filmaron”.

Lali Madueño: En el proceso de la película, antes teníamos tres personajes. Uno era una mujer, y me acuerdo que había una foto de ella con su hijo, y decía “mujer anglohuitota con hijo”. Sabíamos que era una niña, seguramente productor de una violación o algo así. Y solamente había esa foto. Años después, Tatiana encontró otra foto de ella con su hijita ya grande. Yo me puse a llorar porque dije: “¡Sobrevivió!”. Es que si tú lees todos los testimonios del Libro Azul o de otros libros que hablan sobre esa época, la manera cómo murieron los niños, las mujeres, los hombres, es realmente atroz. Y entonces me acuerdo de haberla visto, y Tatiana feliz me dice: “Mira, la he encontrado. Y es una niña”. Fue una emoción inmensa. Es decir, en ese grado de relación se había convertido el archivo.

Eso da cuenta de la observación aguda de Tatiana.Es porque realmente ha habido una conexión con el material, y un proceso de repetición, de observación completa, para que pase por otros lados. Tú ves algo tantas veces que vas encontrando esas otras capas. No hay forma de encontrarla a la primera. Hay un trabajo ahí de penetración, diría yo. Como realmente estar tan consciente de cada detalle de esa foto, que puedas separar, que puedas desmembrar para poder agarrar esta parte de este y esta parte del otro, y juntarlo. Y seguro vas a tener una relación totalmente distinta.

Fernanda Bonilla: Sí, y eso se nota mucho en el montaje también. Hablábamos recién sobre cómo estas imágenes se repiten en el marco de la película. Porque, a pesar de haber tenido más material para poder introducir en la película, hemos seleccionado solo ciertos materiales porque son precisas. Son imágenes que se necesitan mirar constantemente, que se han quedado grabadas también en la mente de Tatiana, y que necesitan su tiempo, que necesita que la gente las reconozca dentro de la película. Eso también dice mucho sobre la forma en que se utiliza el material de archivo.

Luis Vélez: Estás familiarizada con las imágenes igualmente desde el montaje, que es una labor que has compartido con otras colegas.

Fernanda Bonilla: Sí, con Elizabeth ‘EB’ Landesberg y con Tatiana. Hemos necesitado tres cabezas para poder también llevar este material. Tanto EB como yo hemos trabajado a distancia con Tati. Y para poder entrar un poco en la cabeza de Tati, necesitábamos todo este proceso de poder entender. EB hizo una primera parte: esa relación con el material entre Tatiana y el archivo, encontrar una forma. Encontrar, por ejemplo, esas decisiones de por qué colocar el material de archivo de determinada manera. Por qué utilizar tal aspect ratio y no otro. Cómo recortar esas imágenes o saber qué del material de archivo te dice algo, o qué puedes cuestionar a partir de ese corte.

Cuando yo entré al segundo año de montaje, fue más cómo introducir la voz de Tatiana dentro de una estructura. Cómo ir más allá del material de archivo, de su utilización, y poder contar esta historia de Omarino. Y poder cuestionarnos —porque no sabemos si finalmente se responden todas las preguntas que surgieron en el proceso— sobre la representación. También lograr que eso se transmita a partir de la película a los espectadores. Las experiencias que hemos podido recoger de las conversaciones hacia el final de las proyecciones, han sido eso: que [la película] es muy sensorial para los espectadores,y eso es algo muy, muy importante para nosotras.

Sofía Alvarez: ¿Cómo se toman esas decisiones, entonces? Porque vemos que surgen otras historias en paralelo —de este personaje, por ejemplo, la niña que luego se vuelve adulta— y vemos cómo pasa el tiempo a través de ellos. ¿Cómo es que decidieron mantenerse solo con algunos personajes? ¿Qué desechar? ¿Qué guardar?

Tatiana Fuentes: Sí, al inicio estaba esta mujer que se llama Julia. Hay algunas fotos de ella. En realidad, no estoy segura, pero creo que de todas las víctimas de la época del caucho, que como decía Lali hace un rato, son más de 60 ó 70 mil, solo conocemos esos tres nombres: Omarino, Aredomi y Julia. Nombres propios, que ni siquiera sabemos si son realmente de ellos. Quizás son sus nombres españolizados, los nombres que les colocaron los caucheros. Pero son los únicos que tenemos. Quizás hay otro chico que también fue a Inglaterra, que se llama Juan Aymena, que era un niño. Él fue llevado por Arana también como forma de limpiar su imagen. Y bueno, Juan Aymena sí vivió hasta grande y murió en Inglaterra. Me parece que hay un libro que habla de él. Pero fuera de eso, solo son cuatro personas. Creo que si para los archivos oficiales solo existen estos nombres —y en realidad, según las comunidades, la cifra de muertes llega a 80 mil—, hay un desfase tremendo.

Entonces, el tener estos nombres propios ya era muy significativo. El hecho mismo de nombrarlos era importante. En ese sentido, tu primera pregunta: “¿con cuáles se quedaron?”. Bueno, no eran muchos. Y también pasó que Omarino y Aredomi son los que más pistas tienen, por Roger Casement, por su diario. Allí está casi toda la información que pudimos rastrear. Hemos encontrado algunas cosas siguiendo a Casement en los archivos de Inglaterra, en los diarios. Sabemos que él les publicó una entrevista en un diario, que les tomó fotos. Por eso llegamos a Cambridge. Pero si no hubiera sido porque Casement escribe sobre ellos, no hubiéramos sabido nada tampoco. Entonces, el tener mayor abundancia de pistas fue lo que nos llevó a quedarnos con ellos dos. También esa fue la foto original, que me conmocionó. Luego apareció la de Julia, que también estaba en este álbum que apareció en Iquitos. Pero sí, mi “flechazo” fue con la foto de Omarino y Aredomi, entonces al final decidimos quedarnos con ellos.

Fernanda Bonilla: Yo no hablaría de “desechar” imágenes, porque creo que todo el proceso fue necesario. Hay muchas cosas que no están en la película que han sido importantes para dar forma a la película. No hablaría de un desecho, hablaría más bien de que pasó por otro lado y surgió la película de otra forma.

Luis Vélez: Para finalizar, retomando este punto de la memoria, y como nos comentaban: no hay un registro de nombres ni de número de personas sobre lo que fue un genocidio en Perú. La película, de alguna manera, servirá para eso. Recuerdo que hace unos meses hubo una exposición en el Lugar de la Memoria sobre este tema. Ahora el Lugar de la Memoria es un lugar de censura. Entonces, ahora más aún la película va a ayudar a que el tema sea discutido en el Perú. ¿Qué vinculación le ven ustedes a la película cuando llegue al Perú? ¿Qué esperan entregar al público peruano en ese sentido?

Lali Madueño: De hecho, antes de venir aquí [a Berlinale] estamos esperando fondos para poder ir a las comunidades [amazónicas] a entregar la película. Algo que nos sucedió fue que durante el proceso de trabajo con ellas, hicimos talleres. Y algunos ejercicios fueron llevar fotogramas que ellos han intervenido y que están en la película. Llevamos fotogramas impresos en papel, de muchos registros —no solamente de un archivo, sino de varios—. Y la reacción hacia ese material fue bastante conmovedora. Fue un disparador de cuestionamientos. Porque, claro, es una imagen de propaganda, pero ellos no la ven así. Ellos ven imágenes de sus antepasados, de su espacio, que ha sido transformado. Y le dieron mucho cuidado y cariño. Entonces nos cuestionamos la importancia de devolver este nuevo archivo que ahora estamos generando nosotras, de esta manera. No solo devolverles las imágenes, sino también confrontarlas, escucharlas, sentir con ellas. Ellos saben cómo se ha dado forma a la película. Durante todo el proceso hemos estado en comunicación con las comunidades, tanto en Colombia como en Perú, por internet. Les mandábamos preguntas, traducciones, versiones, y hacíamos consultas.

Al finalizar, lo primero que hemos pensado ha sido [mostrar la película] en las comunidades. Apenas terminamos la película, comenzamos a buscar fondos porque nos gustaría que la exhibición internacional vaya en paralelo con la exhibición comunitaria. Nos parece simbólicamente muy importante. Es algo que nos toca hacer. Y que queremos hacer.

Con respecto al Perú, creo que en general estamos en un momento bastante frágil. Como industria documental, como país, como nación. Y a nivel mundial también, con todo el tema del genocidio, de los etnocidios. Este fue un etnocidio que no está reconocido, porque en ese tiempo ni siquiera existía el término “genocidio”. Pero nos parece importante. Es un momento de la historia que casi nadie conoce. En un lugar —la selva— que siempre ha sido olvidado, por siglos, hasta ahora. Y es un lugar al que la gente va, extermina historias, saca historias, y no hay una confrontación. Pero algo que también nos quedó de las presentaciones [en Berlinale] fue un comentario muy bonito de alguien del público: “Sí, esto habla de un contexto muy importante, que es necesario saber, pero por encima de todo también hay cine”. Y qué hermoso ver esa conjunción, que es posible hacer cine con mucha conciencia. Estamos en un momento donde necesitamos cuestionarnos eso, también como cineastas, como seres humanos, como agentes de una sociedad que realmente está en un momento muy frágil.

Entonces, no hay nada más importante que compartir esto con la gente de nuestros espacios. Hace dos días hubo un periodista brasileño que dijo: “Tenemos dramas conjuntos: Colombia, Perú, Brasil. En este lado del territorio, todos compartimos dramas comunes”. Y creo que va a ser muy interesante verlo también a nivel latinoamericano.

Luis Vélez: De acuerdo.

Sofía Álvarez: Muchas gracias.

Entrevista realizada por Sofía Alvarez y Luis Vélez, el 18 de febrero de 2025, en el Hotel NH Collection Berlin Mitte.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta