A la faraona del cantar huanca se le despidió en un funeral apoteósico en Lima, congregando a 40,000 personas que acompañaron su féretro. Siete cuadras llenas de personas cantando sus temas y llorando. La misa se realizó cerca del Palacio de Gobierno, como para dejar claro que su popularidad superó a muchos de nuestros mandatarios.

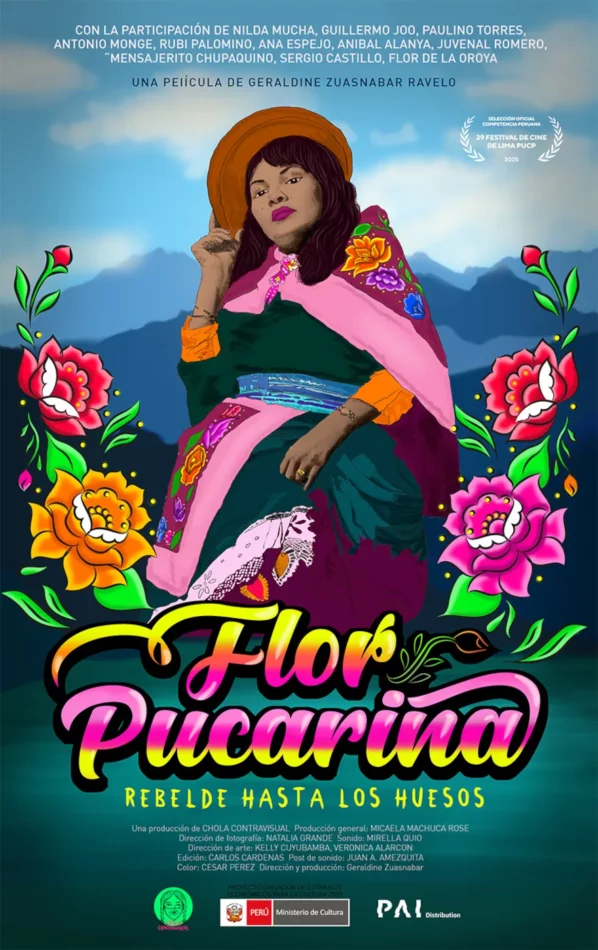

Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas (Pucará, 1935), conocida como Flor Pucarina, dejó de existir un 5 de octubre de 1987 y lo hizo en la capital, que concentra la mayor cantidad de migrantes del país, a pesar de la exclusión social y cultural que la ciudad representa. Este año, como parte de la Competencia Peruana del 29 Festival de Cine de Lima PUCP, se estrena Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos, documental dedicado a la diva huancaína.

Geraldine Zuasnabar Ravelo es la cineasta quechua que presenta esta semblanza desde una mirada feminista, porque destaca en la historia la relevancia de Flor no solo como exponente musical, sino cultural. El documental explora a la mujer que a finales de los años 50 se hizo famosa por su forma interpretativa, pero también por el carácter y empoderamiento que demostró.

El film presenta vistas panorámicas de Huancayo, sus paisajes, el museo, que es la casa donde se crió la cantante, testimonios diversos de quienes la conocieron y también estudiaron, y el lugar donde alguna vez existió el Coliseo Nacional en Lima, en el distrito de La Victoria, que en principio fue solo un canchón. Espacio que reunió a diversos intérpretes folklóricos y que fue uno de los escenarios principales de Flor Pucarina. Todo intercalado con imágenes y videos de archivo, donde se impone la propuesta de sonido que nos conecta en un primer momento con el campo y luego con sus temas más famosos que acompañan al relato. Por último, en un completo silencio, da peso a las imágenes periodísticas para hablar de su muerte.

Flor Pucarina era una ‘bocona’ como lo comenta la cantante Rubi Palomino, fue una mujer que se adelantó a su época, al hacer trascender su voz más allá del canto, al tomar decisiones sin el consentimiento patriarcal y llevar una vida intensa, fuera de los estereotipos de la época. Una mujer que según cuentan quienes la conocieron, imponía su poder con su sola presencia.

Migró con sus hermanos y de la mano de su madre a Lima cuando tenía 9 años, dejando su natal Huancayo con hermosos parajes para llegar a una capital caótica y que ya crecía de manera desordenada poblada de nuevos limeños, que sin embargo, lo hacían con la esperanza, como miles de peruanos, por mejorar sus condiciones de vida.

Esa ciudad que serraneaba, choleaba y despreciaba al migrante andino que a escondidas escuchaba sus huaynos, una ciudad de espaldas a su presencia, van generando la construcción de sus propios espacios, donde podían disfrutar de su arte sin prejuicios.

“Falsía” es el primer tema que interpreta Flor Pucarina en este espacio conocido como el Coliseo Nacional en 1960, tema que la llevaría rápidamente a la fama. Ella había decidido llamarse “Flor de Pucará”, pero el presentador la llamó “Flor Pucarina”, inmortalizando este nombre que junto a la flor que siempre sujetó en su cabello, sería el sello distintivo de su encanto y personalidad. Si bien interpretó “Falsía”, innumerables veces, nunca lo llegó a grabar en un disco.

La realizadora Zuasnabar acierta al enlazar el mito histórico con la interpretación social que en un contexto de desigualdad y discriminacion van perfilando a la cantante. No es que esa realidad haya cambiado mucho, pero hoy la discriminacion es un delito penado.

En un mundo donde la voz femenina estaba asociada a la vulnerabilidad y sumisión, Flor Pucarina se convierte en un referente de empoderamiento. La presenta con la resonancia que para Huancayo significa, en donde hasta el día de hoy y desde su muerte, continúan realizando romerías.

Flor Pucarina le cantaba al desamor, que provenían de sus historias amorosas, representaba también un canto al dolor por el desarraigo, a la lucha por sobrevivir en una sociedad racista, exponía por ende, los conflictos sociales. Antes de ella, la canción andina solo expresaba el sentir y las historias masculinas. Ella fue la primera mujer en revolucionar eso, habló desde su identidad huancaina y eso le valió ser también la primera cantante andina en presentarse en el Teatro Municipal de Lima.

La decisión de la directora es no acentuar el otro lado de la historia, no da voz a sus detractores, solo menciona ligeramente que fue criticada por su estilo de vida y excesos, que más allá de su carácter, devela la mentalidad a la que hasta hoy se enfrenta una figura como ella. Una mujer huanca, independiente que decidió desafiar las convenciones sociales, que impulsó no solo el folklore, la estética andina representada en sus decorados vestuarios, sino que reconstruye el concepto de rebeldía asociada a la mujer migrante. Dio visibilidad a la comunidad LGTBI que también hasta hoy la venera. Representando, más allá de su voz, las voces de millones de migrantes, de millones de mujeres y de quienes se han sentido representados con ella. Ella fue la voz del Perú profundo, la voz de todo un pueblo.

Deja una respuesta