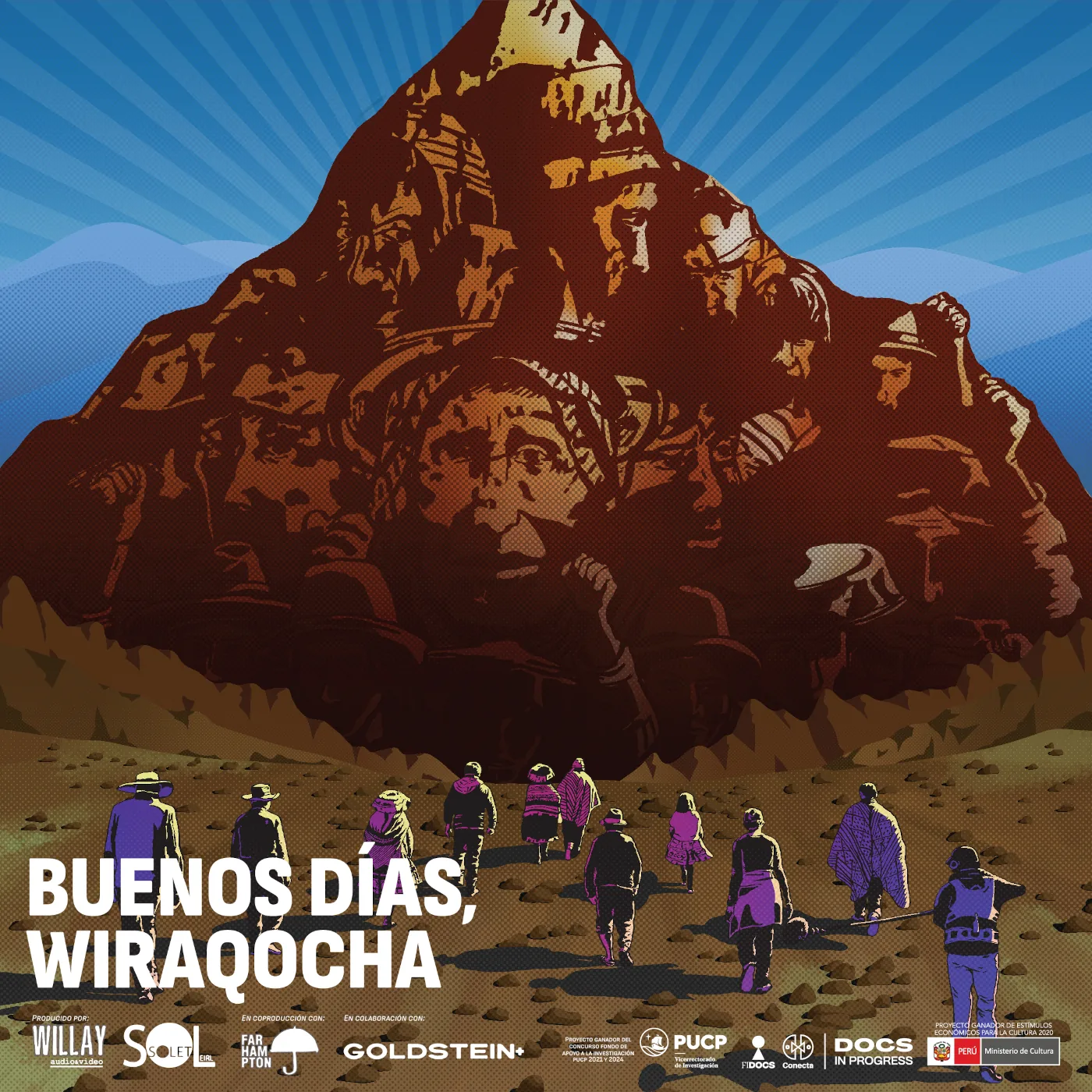

En su campaña de difusión por redes sociales, Buenos días, wiraqocha, tercer largometraje del cineasta e investigador limeño Mauricio Godoy, se anuncia como resultado de un proceso que pone en escena “el poder del cine como herramienta política para devolver imágenes, activar memorias y dar lugar a nuevas formas de representación campesina”

Esta premisa le otorga a la película una función política que ya de por sí es ineludible solo por el hecho de abordar el periodo que aborda, la década de los años 70 en Cusco. Este fue una etapa de plena implementación de la reforma agraria impulsada por las luchas campesina-originarias, la cual –como otros episodios de la historia nacional— la derecha peruana ha estigmatizado y silenciado. Frente al olvido, Godoy construye una película híbrida, que combina archivo, ejercicios de memoria y propuesta de reescritura representacional.

Esta hibridez articula forma y ética, como ha ocurrido con otros documentales peruanos que desentierran pasados silenciados por una historia o memoria oficial. Uno es el periodo de lucha campesina por la tierra y la reforma agraria; el otro, el del conflicto armado interno que violó los derechos humanos de campesinos y pueblos originarios, especialmente quechuas, durante el retorno a la democracia tras el periodo de dictaduras militares que promulgó la reforma.

En Buenos días, wiraqocha existen conexiones políticas y estéticas con este periodo de documental peruano, sobre todo con aquellas películas en que “el cine” como se propone como laboratorio o diario, registrando la búsqueda de su creador por generar una representación justa “junto con” –diría Trinh T. Minh-ha – los sujetos retratados. Estos sujetos filmados, en estos casos y en la película de Godoy, son campesinos, mayormente quechuahablantes, mientras que el director encarna (ya sea que lo asuma o no) al agente externo, que no pertenece a las comunidades de ese territorio, ni habla su lengua, pero que tiene el poder de filmarlas.

Dos películas de este tipo pueden venir a la mente, Agripino de Jan Lindqvist, filmada en 1971, y que es justamente un elemento presente en el film que comentamos, que cumple con el rol clave de catalizar la historia de este última; y Esperaré aquí hasta escuchar mi nombre, de Héctor Gálvez, de 2021, con la cual Buenos días, wiraqocha comparte su naturaleza híbrida, de encuentro entre la ficción y no ficción, así como la pregunta sobre el lugar del cineasta como mediador de representaciones al servicio de comunidades campesinas a las que no pertenece y con las que decide colaborar.

La película de Godoy cuenta la historia del retorno del film Agripino a la comunidad de Churo por encargo de Lindqvist después de casi 50 años de haber sido realizada. En 1971, Lindqvist conoce y filma a Agripino Tejada, un campesino de Churo, que había viajado a Lima encargado por su comunidad para entregar una queja al presidente Velasco. La reforma agraria todavía no había llegado a Churo, por lo que los y las campesinas seguían siendo abusados por el hacendado Cornejo. Agripino, que no consigue ver a Velasco, le pide a Lindqvist, que lo acompañe hasta su comunidad. Allí, en una asamblea, él y otros comuneros deciden usar el cine, facilitado por Lindqvist, para hacer llegar sus denuncias de abuso al gobierno.

Por razones que quedan sin esclarecer, Lindqvist no pudo cumplir su misión de hacerle llegar la película al presidente, ni pudo regresar a Churo con esta para mostrarla. En 2019, contacta a Godoy para exhibirla en Churo. La experiencia de elicitación que genera la exhibición de la película mueve al director a concebir inicialmente un proyecto documental que pueda registrar -como Agripino—los testimonios de los mayores y las historias de los abusos vividos durante tiempos de hacienda; todo lo cual es desconocido por los jóvenes. Godoy, que es director-personaje de su propia película, sin embargo, va un poco más allá de la película de Lindqvist al darse cuenta de que sería más efectivo y conmovedor que la gente se represente a sí misma, recreando las historias de sus antepasados y sus luchas.

Este tránsito de lo testimonial a la ficción auto-representativa constituye uno de los ejes más significativos de la película. Así, Buenos días, wiraqocha -título que aparece dos veces durante la película- da lugar a momentos de ejecución de ese viraje formal sin perder totalmente su condición de laboratorio-ensayo: pasa de un proyecto testimonial a uno auto representativo, sin dejar de hacernos testigos de los procesos que median esos procedimientos en la película.

Además del metraje que va resultando de estos procesos, vemos escenas en donde el director, y el equipo de filmación, interactúan con las personas filmadas. También, asistimos a una secuencia, que recorre la película, en que Godoy habla con una locutora de radio en Huancarani, Segundina Condor Dueñas, explicándole qué quiere hacer con su película. Un tercer hilo de secuencias son los metrajes de otras películas filmadas en Cusco durante los 70, como Jatun Auka (1973), de Jorge Sanjinés, Runan Caycu (1973), de Nora de Izcue, Kuntur Wachana (1977), de Federico García Hurtado –una excepción es Kukuli (1961), del Cine Club Cusco. En estas, menos en la última, ya no resalta Agripino, sino Saturnino Huillca, contemporáneo del primero y también nacido en la hacienda Churo.

Si trajimos a colación el documental de Héctor Gálvez anteriormente, es porque en esa película también aparece un director-personaje dentro de su obra para encontrar vías que resuelvan lo que se presenta como una crisis de representación frente a sus “otros”; en Esperaré aquí hasta escuchar mi nombre, al poblado de Oronccoy en Ayacucho, que ha sufrido los embates de la guerra interna. Lo que es distinto con la película de Godoy, no es únicamente el contexto, sino la dimensión subjetiva que aparece con el posicionamiento de poner el cine al servicio de un tipo de justicia social.

Godoy, a diferencia de Gálvez, no duda mucho ni plantea a través de la ilusión del tiempo real como recurso posible en el documental una actitud que ponga en tela de juicio las decisiones que toma sobre su película. Al contrario, se presenta en las conversaciones con Segundina Condor como alguien que ya cuenta con las fórmulas documentales para encaminarla –quizá aprendidas de las películas de los años 70 que incluye. El proyecto auto representativo, lo que sería las “nuevas formas de representación campesina”, declarado así en el post de difusión, tampoco deja de estar mediado por él, lo cual puede ser un reconocimiento de que al final se trata de su película por más que busque desplazar su lugar de enunciación como director, o facilitador del proyecto en curso.

La falta de claridad sobre cuán distribuido se encuentra el poder de decisión por fuera de la centralidad del director, se manifiesta en las conversaciones entre Godoy y los personajes en torno a cómo debería ser la filmación. En una escena, Godoy le muestra a Carlos Huillca (hijo de Saturnino) un esquema ya definido de filmación. En otra, propone una escena de violación inspirada en Kukuli, sin que quede claro si hay espacio real para la negociación con las actrices. Aunque hacia el final la conversación sobre esta escena se retoma, haciéndola más participativa y centrada en las voces de las mujeres, estas tensiones revelan los límites de la co-creación bajo marcos de dirección autoral.

Otros momentos de decisiones ya tomadas son: el desplazamiento de Agripino como figura central, el protagonismo otorgado a Saturnino Huillca, el reparto de roles. Es clara la importancia de resaltar la figura histórica de Huillca, legendario líder campesino de los años 40 en adelante, pero no se explica por qué para ello la historia de Agripino debe ser prácticamente omitida. La memoria como reconstrucción del pasado ciertamente genera, como en este caso, otros silencios.

Al final, Buenos días, wiraqocha no resuelve las tensiones arriba mencionadas, pero las hace visibles. Su mayor virtud quizás radique en esto: en mostrar cómo incluso los intentos más conscientes de horizontalidad siguen atravesados por relaciones desiguales de poder, y cómo estas pueden trabajarse —no necesariamente resolverse— en el proceso creativo. La película invita a imaginar un cine que no solo retrate la lucha campesina, sino que se construya desde ella, con sus ritmos, disputas y formas de organización.

Tal vez una clave para esta ruta ya se esboce en Agripino (que merece un visionado propio), especialmente en su segmento testimonial, apenas visible al inicio de Buenos días, wiraqocha y descartado luego como modelo a seguir. El segmento muestra cómo el cine puede insertarse en la comunidad, cuando esquemas representativos se dejan de lado a favor de la organicidad. Así el cine se introduce a la comunidad, en lugar de que la comunidad se inserte al cine. La película de Lindqvist también se presenta como ocasión para que, a pesar de sus virtudes, no nos rindamos a la idealización de sus propósitos, lo que apartaría la mirada de las complejidades de su contexto por las que la misión encomendada por los comuneros de Churo no se pudo realizar. Oportunidad de reflexión que no se acoge en la película de Godoy, por cierto.

En última instancia, la película confirma que el cine puede ser un espacio de devolución y reactivación de memorias, aunque exige atención constante a los modos de mediación. Las escenas finales, donde comuneros y comuneras discuten la representación de una violación o la inclusión del alzamiento campesino, muestran cómo la memoria se construye y recrea en medio de acuerdos, desacuerdos y tensiones que no deben ocultarse. El cine, en ese sentido, se vuelve un espacio des-romantizado para las preguntas incómodas, donde los creadores enfrentan los desafíos de acompañar procesos de justicia desde sus decisiones formales. A la vez, no pueden pasarse por alto las potentes interpretaciones del reparto, quizás impulsadas por el deseo de mantener viva la memoria de quienes lucharon y de hacer de esa lucha un motor vigente. Contra qué se lucha hoy no siempre está claro, pero basta mirar las exclusiones y violencias del presente para intuirlo.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta