La memoria de las mariposas (Perú, 2025) es el primer largometraje de la cineasta Tatiana Fuentes Sadowski. En febrero de este año ganó el Premio FIPRESCI a la mejor película de la sección Forum y obtuvo una Mención Especial en la Competencia Documental en el Festival de Cine de Berlín, mientras que el fin de semana pasado ganó el Premio a la Mejor Película Peruana (entregado por el Ministerio de Cultura), y además formó parte de la Competencia Documental en el Festival de Cine de Lima.

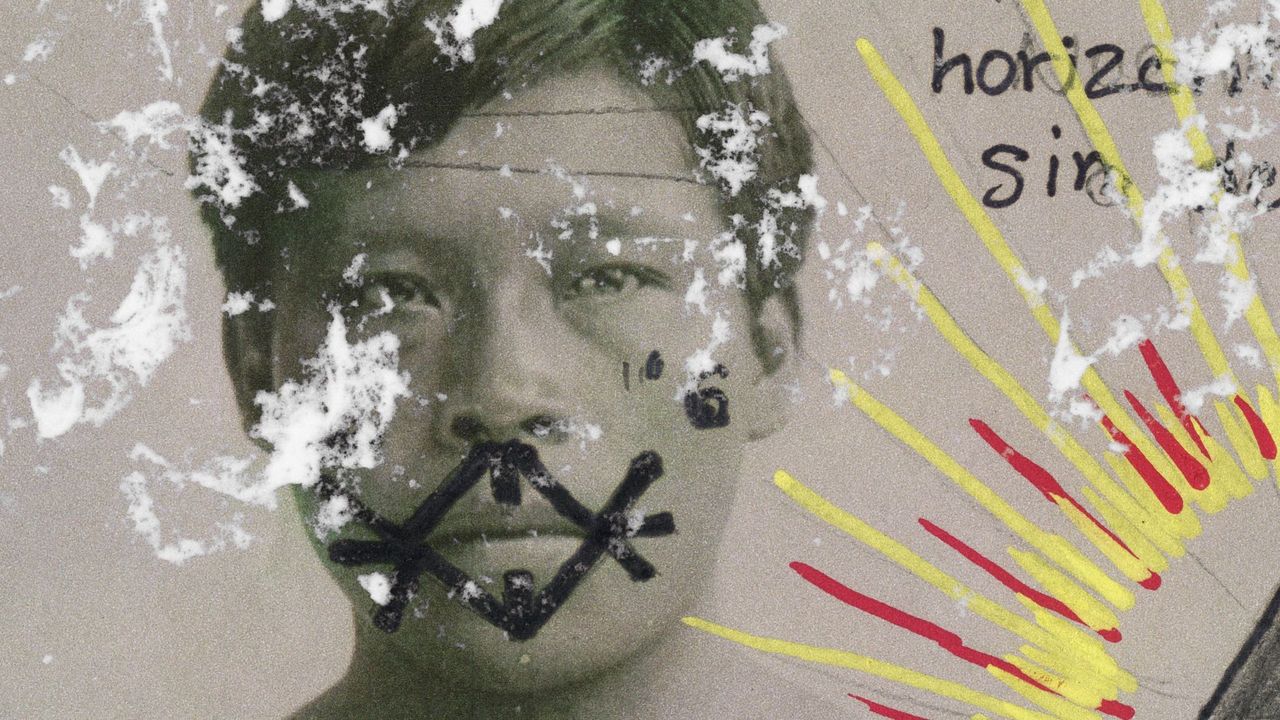

La directora Tatiana Fuentes se sintió atraída por una vieja foto de dos hombres indígenas, llamados Omarino y Aredomi, quienes fueron llevados a Londres para ser “civilizados” a principios del siglo XX. Fue entonces que ella se sintió obligada a indagar en el pasado. Esta película deconstruye la historia oficial del comercio extractivo y colonial del caucho de finales del siglo XIX y principios del XX en América Latina. Utilizando imágenes en blanco y negro, procesadas a mano en Super 8, la película propone una contrahistoria del proyecto colonial, una en la que la cineasta cuestiona autorreflexivamente su propia posición como cineasta.

En febrero pasado, en el marco del 75° Festival de Cine de Berlín, conversamos con el equipo creativo de la película: la directora y guionista Tatiana Fuentes Sadowski, la productora Lali Madueño Medina y la editora Fernanda Bonilla. Esta entrevista ha sido editada y resumida, por motivos de longitud y claridad.

[Nota: El lunes 18 de agosto a las 7:00 p.m., se proyectará La memoria de las mariposas en la Sala Roja del Centro Cultural PUCP, como parte del ciclo “Lo que te perdiste del festival”].

Juan Carlos Ugarelli: Tatiana, el punto de partida de la película es el retrato de Omarino y Aredomi, agarrados de la mano en un estudio de Londres. ¿Cómo así encontraste esta fotografía y qué te motivó a contar su historia?

Tatiana Fuentes: Yo encuentro la foto hace diez años, más o menos, porque en Iquitos apareció un álbum que contenía fotografías de propaganda de la Casa Arana. Allá se hizo una exposición sobre el Álbum de Fotografías del Viaje de la Comisión Consular al Putumayo. Entonces, es allí que yo encuentro esa foto. Roger Casement había encontrado a estos chicos y los llevó con él a Londres. Esta más bien es una foto de denuncia de esta lógica de Casement, de mostrarlos, exhibirlos, como forma de llamar la atención para el caso. Yo siempre he encontrado interesante el hecho de la aparición de este álbum, como algo que no es que siempre estuvo allí, sino que tiene que ver de alguna forma con estas apariciones de fantasmas, de espectros que tiene la película. Es como si la historia que cuenta la película estuviera plagada de estas apariciones, de algo que no está. Y hay este constante movimiento entre la presencia y la ausencia. Entonces desde el momento que aparece la foto, yo quedo muy impactada y tocada por la mirada de estos dos chicos. Y es así que con el paso del tiempo, al no poder olvidar la foto, decido investigar.

Laslo Rojas: Previo a esto, ¿tú tenías alguna relación con la Amazonía, con Iquitos, con el universo que rodea a estos dos personajes? ¿Te enteraste de la aparición de este álbum como un evento noticioso o tenías alguna relación con el tema?

Tatiana Fuentes: Sí, fue una noticia que salió en la prensa. Yo no tenía ninguna relación con Iquitos, nunca había ido allá. El primer viaje que hago es para el rodaje de la película. Y cuando encuentro el álbum y veo la foto por primera vez, de alguna manera se produce ese impacto en mí. [En ese momento] yo no estaba casada con mi esposo, esta línea de la historia entra mucho más tarde en la película, justo en medio de los rodajes. Ha sido una línea que se desarrolló en los últimos dos años. Entonces, no estaba casada en ese momento, no era madre tampoco, no había ido a Iquitos y sin embargo la conexión se dio. Quizás son eventos o es el camino mismo de la vida y de la película, pero que no son lineales, no es como una cosa que lleva a la otra, sino que nosotras hemos ido tejiendo y dando un sentido mucho más allá de lo objetivo o lo lógico. Todo esto ayuda a que esta película tenga estas lógicas de comunicaciones entre vivos y muertos, de cosas que no son racionales, pero que tienen que llegar en algún momento para hilar relaciones, responsabilidades y tomas de conciencia.

Lali Madueño: Tatiana dijo hace unos días mientras hablaba en los conversatorios, que no ha sido una coincidencia que haya encontrado esta foto. Es un universo familiar, el universo de esta foto se ha encontrado en un espacio, yo diría, hasta un poco mágico. Creo que todos esos aspectos o todas esas no coincidencias, esos aspectos se han mostrado en la peli también. Hay otras fuerzas que hacen que te vincules con ciertas historias que quizás no lo sabías y eso también trata la película, de hablar de estas responsabilidades que le das. También hay cuestionamientos, tú no sabes de tus antepasados, no sabes lo que hizo tu padre, tu tatarabuelo, no te lo cuestionas. Creo que el hecho de que se haya descubierto esta línea familiar por parte de su hijo ha hecho que podamos aclarar hacia atrás más bien, y no solamente de esta herencia familiar, sino también pensar en esos otros y sus antepasados. Ahí hay un cruce bastante onírico también.

Juan Carlos Ugarelli: ¿Cómo fue el trabajo de investigación y búsqueda de material de archivo? La investigación se dio en varios países: en Perú, Brasil, Irlanda, Inglaterra, Portugal, EE UU y Francia. ¿Cómo fue ese proceso de investigación para poder seleccionar las imágenes que darían forma a la película?

Tatiana Fuentes: Inicialmente el primer universo de imágenes fue este álbum, que apareció en Iquitos, que tiene quizás un poco más de cien fotos. En su mayoría todas son fotos de propaganda de la Casa Arana. Empiezo a investigar y encuentro que en ese tiempo Arana comisiona, paga a un cineasta, que es Silvino Santos, para que él construya esta imagen de progreso, de civilización del rol de los caucheros en la Amazonía, que parece increíble. Y es también increíble que él, ya en estas épocas tempranas del cine, sea tan claro en la utilización del cine para estos fines. Entonces estos documentales mudos son totalmente intencionados para los servicios de estos caucheros. Así yo descubro la figura de Silvino Santos, y es a través de seguir su filmografía que voy a Portugal, porque él es portugués. Pensé que iba a encontrar material en la Cinemateca Portuguesa, yo hice un tiempo de investigación en su archivo y hay muy pocos materiales ahí, en realidad la mayoría está en la Cinemateca Brasileira. Y luego, cuando ganamos el estímulo de DAFO el 2020 [de producción de documental], pudimos estructurar un proceso de investigación y trabajamos con alguien en Brasil, que nos ayudó a encontrar estas películas de Silvino en la Cinemateca Brasileira, y otras en el Museo del Indio también. Brasil tiene un acervo muy grande, y ellos son muy generosos con su material, así que eso fue muy bueno. Y si bien la mayoría de las películas de Silvino hechas para Arana han desaparecido, nosotras encontramos inicialmente solo tres minutos que eran del Putumayo, el resto eran imágenes de Brasil, con otras industrias extractivas representadas allí, también algunas del caucho. Entonces empezando a buscar más es que llegamos a este universo más extendido de imágenes hermanas, que es como le llamamos en la película, que son otras imágenes de la época de contextos extractivistas, o también de expediciones científicas a la zona, expediciones antropológicas, que obviamente perseguían intereses económicos. Y es así que encontramos otros filmes de expediciones de la época y que con la lógica de que están producidos con las mismas intenciones, pues nosotras sentimos que podíamos usarlos dentro de la película, porque les estamos pidiendo a estas imágenes que presten sus cuerpos, para poder contar la historia de Omarino y Aredomi. Y luego posteriormente aparecen también los archivos europeos, unas grabaciones que están en Inglaterra, por ejemplo. En Francia usamos imágenes más contextuales, no son necesariamente del caucho, pero nos ayudaban también a construir este universo colonial sobre la Amazonía. Entonces escogimos algunas cosas y bueno, allí tuvimos también que lidiar con todo el acceso a los filmes europeos, que son muy complicados porque es difícil el acceso, el visionado y mucho más los costos sobre todo. Sí usamos mucho material de archivo en la película, la mayoría son estos filmes de Brasil, y sin embargo solo usamos yo creo que máximo cuatro minutos de archivos europeos y hemos pagado como 20 mil dólares.

Lali Madueño: Con descuento del 50%, porque les contamos de lo que trataba esta película y que era una película peruana, y su descuento era muy amable, de 20 mil dólares, por poco menos de cuatro minutos.

Tatiana Fuentes: Muy amablemente nos descontaron y es muy complejo si lo piensas, porque estos archivos fueron tomados en estas pensiones extractivistas sin consentimiento, como se dice en la película, fueron extraídas estas memorias de estos pueblos, porque eso es para ellos, son las imágenes de sus ancestros que están en otros países, de los cuales no tienen acceso y que como Lali decía el otro día, es como si estos modelos coloniales se siguieran perpetrando en el tiempo, pero ahora a través de los archivos.

Lali Madueño: Se sigue usando la imagen de los indígenas para seguir lucrando. Hay muchas cosas en el proceso de la película con referencia a los archivos, que creo que hemos tomado de manera conceptual y los hemos colocado en la película y todo el tiempo es tener este raciocinio de que siempre hay un orden detrás de la cámara, quién va a recoger información. La comunidad indígena siempre ha sido representada toda su vida, lo seguimos haciendo hasta ahora. Tener esta conciencia y tener esta distancia desde dónde estamos contando y con qué materiales estamos contando también es parte de la labor que hemos tenido de manera conceptual y artística para la película. De hecho, antes de que tengamos a la persona que hizo la investigación de Brasil, Tatiana ha tenido un trabajo muy obsesivo de buscar primero muchas imágenes online y ella ya sabía más o menos: “Quiero que busques tales imágenes”. Había ya un primer registro de imágenes y más bien lo que hizo esa persona fue negociar con las organizaciones para que nos llegue un primer fotograma o archivo con el cual trabajar con marca de agua, para poder empezar a tocar el material.

Tatiana Fuentes: Por ejemplo la secuencia del mar es eso. Yo tenía en mente que era muy importante o por lo menos en mi imaginario en ese momento, en que se cruza el océano, en la experiencia del océano, con su fuerza, con su sonido, con el futuro, el devenir, ese viaje impensable para ellos. Y quería imágenes de mar y por eso es que buscando imágenes de archivo de mar, todo lo que filmaban en esa época era en Europa, en Inglaterra, Francia, quizás Estados Unidos y nadie más, entonces esas imágenes son por ejemplo de Inglaterra y claro es altamar. En la edición logramos plasmar todo eso que queríamos, pero son imágenes irremplazables, también eso nos preguntamos mucho porque dijimos: “Ok, estos son los costos” y en un momento dijimos: “No, prescindimos de eso”, también hasta por la cuestión ética, pero luego discutiendo mucho llegamos a este punto de que hay imágenes que son irremplazables no solo porque importa la escena en ese momento, sino también por esta cuestión del aura, del espectro. La película trata sobre la fuerza que transmite esta fotografía. Si no tuviéramos esa fotografía no podríamos acceder a su fuerza, seguramente a través de narraciones orales sí, pero en este caso fue la imagen la que transmitió esa fuerza, entonces necesitábamos esas imágenes para jalar de ahí los hilos.

Juan Carlos Ugarelli: ¿Qué te motivó a traer a Omarino y Aredomi a la actualidad, mostrándolos en escenarios contemporáneos como presencias vivas?

Tatiana Fuentes: Lo que pasa es que también al inicio fue el proceso de buscarlos mucho en el archivo, en el sentido de encontrar todas las pistas posibles sobre ellos, pero luego yo tenía la intuición de que eso iba a ser como un camino sin salida, o sea que necesitaba ir más allá de la evidencia de los archivos, porque igual la historia la hemos recuperado, pero muy fragmentada también, llena de lagunas, llena de espacios vacíos, no sabemos qué pasó, cómo fue, y allí es interesante porque entra la especulación y mi imaginación a completar, trabajan juntas, de la mano. Entonces yo quería desde el inicio filmar en la selva, nunca había ido allá, quería confrontarme, sentía que estando en el territorio iba a sentir algo, pensando quizás que la fuerza del territorio me iba a dar esas pistas que me faltaban para imaginar, para especular.

Lali Madueño: Tatiana es una cineasta nueva, pero ella viene del performance, viene del teatro, de un espacio en el que lo físico, lo táctil, la experiencia te da mucho más. De hecho desde la primera vez que empezamos a hablar del proyecto, por lo que a mí me gustó también como una idea de producir otro tipo de película, era que se hablaba de un universo de archivos muy grande, pero Tatiana, si ustedes han visto su corto anterior, que es La huella, también trabaja con temas de archivo, y ella tiene toda una relación con el archivo y los espectros que están alrededor. Ella cree que el archivo es un organismo vivo, que cambia y se transforma mientras uno lo ve en algún momento del tiempo. Entonces eso hizo que desde siempre hubo la intención de ir a grabar y de ir a experimentar aquello que quizás no sostenía el archivo y por eso se decidió que iba a sentirse presente, pero también por una relación de saber que las comunidades indígenas desde el pasado hasta el día de hoy siguen siendo oprimidas. Antes fue el caucho, ahora es el desplazamiento de sus tierras, la tala ilegal, el petróleo. O sea, lo que oprime a la selva ha variado, pero siguen oprimidos. Y también había esa idea que desde el presente con los descendientes sigamos pensando en que no es una cosa que ha sido en el pasado, estamos hablando de un presente, sigue habiendo una opresión.

Tatiana Fuentes: Pero también surgió del proceso mismo. Por ejemplo, el hecho de que nosotras estábamos trabajando tanto con el archivo, destruyéndolo, deconstruyéndolo, fragmentándolo. Recuerdo una asesoría y estábamos hablando de cómo objetivar la propia poética de la película, entonces es allí que nosotras empezamos a pensar que no es solo ir a las comunidades y filmar, es hacer este trabajo de apropiación del archivo con ellos, de especulación, porque así también estos recursos del lenguaje que propone la película lo podemos desarrollar con ellos. Y es así que salieron muchas cosas increíbles como la parte de la intervención de los dibujos, la parte de imaginar los caminos que ellos tomaron para regresar a sus territorios…

Lali Madueño: También hay una escena de recreación, en la que dijimos: “Recreemos que regresaron”. Eso también se ha incluido dentro de la película.

Laslo Rojas: Hay una decisión importante que toman ustedes sobre el registro actual, que es la de envejecer las imágenes para que se asemejen a cómo se ven las imágenes del archivo. ¿Nos pueden contar un poco sobre esa decisión y cómo fue el proceso? Leímos que en un momento de la producción enterraron uno de los rollos para que literalmente envejezcan. ¿Cómo fue en general ese proceso de trabajo? ¿Y por qué fue la decisión de equiparar las imágenes actuales con las de archivo?

Tatiana Fuentes: No fue una voluntad estética, no es que hayamos envejecido el presente, como si fuera un maquillaje o una construcción basada en un efecto, sino más bien, siguiendo este principio de que ante la foto yo siento que hay una comunicación entre ellos y yo, entre ese tiempo y mi presente, yo buscaba por eso que toda la película sea atemporal, no que sea: “Esta parte es archivo, esta parte es Iquitos en el 2025, esta soy yo buscando”. No, porque esta ambigüedad de esta comunicación buscaba…

Lali Madueño: Traspasar tiempos…

Tatiana Fuentes: Sí, traspasar tiempos y lugares. Y también tiene que ver con la noción del aura. El material fílmico cuando es luz, es luz capturada, luego luz impresa, luz revelada, y cuando uno flma con película, pues hay estas entradas de luz involuntarias, o la imagen que filmas está velada o está movida, está borrosa, entonces tiene una fisicalidad no certera que yo sentía que calzaba muy bien con la forma en que yo sentía la comunicación de esta foto y por tanto, yo la buscaba así. Las imágenes que tenía de estas conexiones eran borrosas, eran nubladas, rotas, cortadas con orificios. Entonces por eso es que en un inicio yo quería rodar con material fílmico.

Lali Madueño: De hecho eso fue en 16 mm, pero en el proceso nos dimos cuenta que la cámara también tenía que hacer un viaje propio y no podíamos, decidimos que era una película de Super 8 que nosotras podamos manejar y que se pueda convertir en todo aquello que nosotras quisiéramos también. La cámara también ha hecho un aspecto performático.

Fernanda Bonilla: Y eso también lo hace un trabajo muy artesanal. Ambas han viajado con la cámara, haciendo varias cosas, apoyándose entre ellas. Entonces eso también le da una personalidad al material. Además, en el montaje, en estas luces que se tienen, en estas interferencias que nosotros usamos mucho, también las hemos cortado muy precisamente, están colocadas y en muchos momentos se repite lo que hemos usado en el material que se ha extraído.

Lali Madueño: Y con respecto a lo de enterrar, hay un concepto muy claro que nosotras hemos querido compartir y es que las comunidades con las que nos hemos confrontado en varias cosas, con las que hemos aprendido y des-aprendido también a hacer cine, es que ellos tienen una concepción de la memoria bastante activa, en donde el pasado y el presente se ocultan y donde todo tiene memoria. En ese sentido, nosotras decidimos enterrar el material que habíamos grabado en una comunidad anterior y vamos a la siguiente, ya revelada y digitalizada, volvíamos a enterrarlo, porque queríamos que tengan la memoria del lugar como un espacio físico. Entonces mientras hacíamos los talleres, mientras se grababa, la película estaba enterrada ahí y después ha sido sacada, lavada en el río y se ha vuelto a digitalizar y hemos usado eso como parte de esta experiencia de relación con las comunidades, como un espacio donde están los vivos y los muertos, ahí es que se ha usado este material que tiene la vida del propio lugar. Realmente cada fotograma o cada segundo de esta película ha sido pensada al milímetro. Por eso nos ha tomado casi dos años y medio de editar y el primer año de encontrar una relación de Tatiana con las imágenes, con el material de archivo, ha habido un trabajo de observar el material muchas veces. Tatiana se lo sabe de memoria ya, porque ha habido toda una relación. Después de encontrar estas relaciones se han pasado a un trabajo yo diría performático, y siempre lo voy a decir, porque es como se empezó a trabajar el material y cuando ya no había de dónde sacar es que nos íbamos de viaje a buscar las respuestas que el material nos daba o preguntas que nos daba las íbamos a responder en el lugar y volvíamos con otras preguntas, volvíamos a editar y después volvíamos a ir a viajar y así hemos hecho, así un trabajo muy paralelo de acción y reacción todo el tiempo.

Juan Carlos Ugarelli: Al utilizar mucho el material de archivo fotográfico, el sonido de la película recae en la voz en off, pero también destaca el uso de sonidos ambientales, sonidos abstractos, los sonidos de las comunidades amazónicas. Cuéntennos cómo se integró todo esto en el diseño sonoro.

Tatiana Fuentes: Nosotras editamos imágenes y sonido, o sea, esa espectralidad que tiene el sonido. El archivo son imágenes mudas, el Super 8 también. Eso también fue una bonita coincidencia, porque entonces había que pensar el sonido desde cero y no hemos pensado igual para el pasado y el presente, y eso le dio más fluidez. Nosotras queríamos recrear una atmósfera sonora de la Amazonía no de forma realista, sino espectral, que era la sensación que teníamos de esta historia, es una historia de transgresiones entre vivos y muertos. Obviamente buscábamos sonidos no solo humanos sino también de animales, de seres, de la naturaleza, por eso está el viento, los elementos que están hablando también son silbidos, el soplo, esto es como fuerza interior. Entonces nos atraía esa presencia, esa performatividad que también buscábamos y construimos mucho esta espectralidad desde el montaje. Pero cuando ya tuvimos nuestro corte final, trabajamos con Félix Blume, que también fue a uno de los rodajes principales. Félix Blume es un artista sonoro, nos gusta mucho su acercamiento al sonido, él construye sus piezas, pero también creo que es un buscador de sonidos nato. Entonces nosotras queríamos trabajar juntos y al inicio solo hicimos rodajes con él, íbamos a buscar sonidos muy particulares de un animal, porque escuchamos un aullido que solo había en las mañanas y Félix iba a ese lugar, a buscar esos aullidos por ejemplo, sabíamos ya desde el rodaje que queríamos esta espectralidad para después.

Lali Madueño: Y él entendió perfectamente, además propuso un montón de cosas…

Tatiana Fuentes: Sí, claro. Y luego cuando trabajo el diseño sonoro con él, la película crece increíblemente.

Fernanda Bonilla: Una de las cosas con las que habíamos empezado también era tener una conciencia clara de no exotización. He escuchado mucho los comentarios que la película no llega a exotizar y a generar todo un ambiente de la selva o cómo se debería escuchar en la selva, sino como que introducimos esos sonidos de la naturaleza.

Laslo Rojas: Quería comentar sobre lo que dice Fernanda. Pensaba en las películas peruanas sobre la Amazonía, noto que hay una figura que está casi siempre presente, que es la imagen de un río, un nativo navegándolo y de fondo escuchas el ícaro. Esos elementos siempre se repiten, pero aquí no está esa figura que es como un lugar común. He conversado esto con Fernando Valdivia y con otros amigos afines a la Amazonía y me dicen que llega un momento en que es inevitable, es lo que se esperaría que se muestre en la película. Pero justamente cómo haces para mostrar esa escena y no verte como una película que exotiza o tiene una mirada muy externa. Es una línea bien complicada de navegar, incluso creo que en esta película misma también lo mencionan.

Lali Madueño: Yo creo que es porque siempre, desde el momento uno, la película ha pasado por otros lados. Siento que ese espacio animista fue el que siempre prevaleció y después de ir a las comunidades mucho más, vivirlo con Tatiana, vivir la experiencia de estar hablando de algo muy hermoso y de pronto viene una tormenta y el anciano dice: “Bueno, vamos a calmar el ambiente, porque ya no podemos hablar de eso”, y después la tormenta pasa. Ese tipo de universos que solamente uno los puede experimentar estando en el lugar y de los que uno bebe. Y para nosotras fue clave que Félix vaya, porque él primero iba a hacer solamente el sonido directo, pero sabíamos que necesitábamos a alguien muy importante para el sonido, eso lo teníamos claro. Felizmente obtuvimos fondos para poder pagarle a Félix y yo creo que fue lo mejor. Cuando terminamos de grabar con él, después de una experiencia increíble, dijimos: “Él tiene que hacer el diseño sonoro”, y ahí lo hemos convencido a punta de cariño. Creo que otra cosa a destacar en la parte de producción, es este tema de elegir bien el equipo, de elegir formas de producción que no sean una cosa estándar, sino que más bien la película se bañe de unos recursos que necesita. Tatiana y yo hemos hecho la cámara, nos hemos preparado para ello. Y siento que ha sido clave ciertas cosas. Tatiana no iba a poder editar sola, o sea, nadie iba a poder editar el mundo de Tatiana, ¿no? Ha tenido dos colaboradoras que han estado y que entendían muy bien el proceso, pero la mente de Tatiana y su reacción con el material es una. Y lo mismo con el sonido. Y siento que la gente que se ha aproximado a esos dos espacios ha sido gente con una sensibilidad particular. Fernanda y Elizabeth [Landesberg], aparte de ser editoras, son directoras también. Hay una sensibilidad diferente de crear, lo mismo sucede con Félix, él es un artista sonoro, no es un sonidista, tiene un concepto total de cómo manejar el sonido, entendió muy bien la película y estaba súper emocionado y por eso siento que cuando fue a hacer el sonido directo, entendió mucho más con las experiencias que vivimos. Creo que por eso cuando hicimos el diseño fue mucho más fácil que hablar en términos conceptuales con Tatiana. Igual fue un trabajo de dos meses y un poco más de solo trabajar en el diseño sonoro. Entonces sí creo que eso solo se ha logrado porque hemos podido pensar en este diseño de producción cómo poder llegar a maximizar todas estas ramas y maximizar la experiencia de Tatiana, no como directora, sino como performance, como artista cuya experiencia pasa por otras sensibilidades. Siento que eso ha sido clave para que la película se vea como se ve o que la gente la sienta. Hace poco ha venido alguien y nos ha dicho: “Esta película habla sobre fantasmas” o “siento que me ha pasado por el cuerpo”. Lo que produce son experiencias físicas y eso es increíble porque siento que se ha manejado desde ese lado.

Laslo Rojas: Mencionabas hace un momento lo del trabajo en equipo y el proceso que es crucial en una película como esta que es de archivo, como es el montaje. Y es un montaje que trabajan entre tres personas: Fernanda Bonilla, Tatiana Fuentes y Elizabeth Landesberg.

Lali Madueño: Elizabeth fue la productora y editora de Only the Ocean Between Us.

Laslo Rojas: Así es. Fernanda, ¿cómo fue ese proceso de trabajo de tres editoras juntas en esta película?

Fernanda Bonilla: Fue un proceso de gran aprendizaje. Yo entré en la segunda parte de los dos años de montaje, a comprender muchas cosas. En verdad, entré antes de empezar a montar y creo que para mí eso fue muy importante. Empecé a transcribir los sonidos, los testimonios que las chicas habían traído de su segundo viaje a las comunidades y para mí eso fue muy importante para yo poder aportar luego a partir de los cuestionamientos que ya se veían, no solamente con la relación del material de archivo, sino también de la representación de la historia y de cómo empezar a estructurarlo, cómo la historia de Tatiana y su voz podían incluirse dentro de la película. Entonces, fue un trabajo de aprendizaje completo, de entender por qué venía Tati. Siento que de todas maneras, como decía Lali, no podíamos entrar a la cabeza de Tati, teníamos que estar en largas conversaciones para poder llegar a un montaje.

Tatiana Fuentes: Hacían una base y luego yo necesitaba coger el material.

Fernanda Bonilla: Son cortes muy precisos. Por eso decíamos que los cortes incluso de la luz son muy precisos porque así hemos trabajado y a distancia además.

Lali Madueño: Elizabeth estaba en Estados Unidos, Fernanda estaba en Lima y Tatiana en Cusco. Y claro, se ha partido en etapas porque la primera etapa de la relación de Tatiana con el material fue hecho con Elizabeth, ella nos ayudó en un primer año de manera completa, con mucha sensibilidad, componiendo con Tatiana. Tatiana encontrando su manera de editar porque también era más o menos nueva en la edición, y ella ha ido aprendiendo a editar mientras hacia la película y entonces Elizabeth tuvo la capacidad increíble de ayudarla a manejar la parte más técnica de esto, pero encontrando su parte emocional. Eso fue importante para mí, creo que el primer año hizo algo bien sólido de Tatiana para tener confianza de ya adentrarse más. Y con Fernanda había este ejercicio de que Tatiana le decía algo y ella venía armando una cosa y Tatiana más bien sentía esta primera reacción con el material e iba sacando o poniendo cosas. Por eso les decimos que realmente cada segundo de esta película ha sido pensado muchísimo desde el corte, desde cómo se ve la gente, qué se ve y qué no se ve, todo ha sido pensado y ha sido personal porque no sé cuántos fotogramas tenemos en la película…

Tatiana Fuentes: Son como 3 mil planos.

Lali Madueño: Sí, 3 mil planos. Ha sido una cosa hecha literalmente a mano. Ella ha hecho los efectos superponiendo imágenes, pegando cosas, realmente ha sido así de manual.

Fernanda Bonilla: Por ejemplo, en algún momento se introdujo el color, los colores en varias partes de la textura. Escoger estos colores también ha sido un trabajo de conversación, de diálogo para saber cómo están funcionando dentro de toda la película, las repeticiones de muchas imágenes y por qué esas imágenes tenían que repetirse.

Tatiana Fuentes: Yo no he estudiado cine en una escuela, recibiendo clases de guion… Yo hice una escuela en Francia que era de cine, pero no había clases, hacías tu proyecto, de esa forma también aprendías descubriendo tu propia forma de hacer. Entonces, a veces pienso que esto de la repetición puede ser algo muy performático también, porque en el performance es así, el repetir es darle fuerza y hay muchas performances que solo son una acción repetida muchas veces en el tiempo. Marker sí lo hace, usa la misma imagen en el mismo plano varias veces seguidas incluso, pero claro, si lo haces, es que tiene una intención, no es un plano de apoyo. Entonces, la repetición tenía que ver con los fantasmas que regresan, para marcar nuevamente el acento sobre esa misma imagen. Entonces, sí, puede ser algo también muy performativo, que a mí me gustaba mucho que vuelva a aparecer la misma imagen.

Fernanda Bonilla: Y eso da mucha potencia. Por ejemplo, yo no había visto la película terminada por completo. Las chicas fueron a postproducir y no la había visto hasta la premiere ahora. Yo he visto esas imágenes muchas veces en mi computadora, mientras las hacíamos en una pantalla mucho más grande, pero no tan grande como en el cine, y con el sonido. Y hay un momento que esa imagen, la he visto muchas veces y que me impactó un montón, es una imagen específica de Omarino y Aredomi mientras nos están mirando. O sea, miran a los espectadores y eso en el cine, pues, es otra experiencia que ha pasado también por la película nuevamente.

Juan Carlos Ugarelli: Cuéntennos cómo ha sido la experiencia de tener el estreno mundial de la película en la Berlinale.

Tatiana Fuentes: Pues es muy impresionante. Porque casi todas las funciones han sido a sala llena. Nos quedan dos funciones, la de mañana está llena. Y no es solo gente del festival, viene mucha gente de la ciudad que suele ver cine y viene a ver la película. Ha tenido muy buen recibimiento, no solo del público, sino también de la prensa. Estamos muy sorprendidas. Nosotras llegamos a un punto de orgullo.

Lali Madueño: Nosotras terminamos la película agarradas de la mano con Tatiana y dijimos: “¿Sabes qué?, me gusta la película”. “A mí también, me gusta mucho nuestra película”. Porque lo dimos todo, son 7 años de trabajo.

Tatiana Fuentes: Lo dimos todo y sin embargo, igual siempre sorprende, siempre es una grata sorpresa.

Lali Madueño: Y sorprende porque la verdad es que en el proceso de hacer la película casi nadie la ha visto. La ha visto Maya que ha sido nuestra asesora, la ha visto Karen Ackerman que ha sido asesora de edición, nuestro coproductor la vio casi al final. No hemos tenido feedbacks de gente, más que nuestros coproductores. Y claro, tú te cuestionas: “Sí, me gusta, pero ¿qué significa eso?”. Creo que es importante que te gusten tus ideas, tus deseos y aquello que ha sido difícil. Yo creo que para mí el gran éxito de la película es que logre que la gente pueda ver esos otros lados, esas otras fuerzas, para mí es importantísimo que la gente lo sienta y no solo nosotras, en términos simbólicos. Nos interesaba que esta historia pase por otro lado que no sea la exotización, que no sea repetir, que no sea solo representar, porque sabemos que igual representa a la gente de las comunidades, que sea honesta en ese sentido. Eso para mí es lo que digo que me gusta mucho, porque todas esas capas que no sabíamos cómo construir finalmente se construyeron, porque es difícil intentar tener todas juntas. Hubo un momento de mucha confusión, cuando no estaba funcionando y se decidió trabajar más años. Yo creo que esa necesidad de trabajo de más tiempo, por más que no sea el tiempo que el cine espera, son siete años de trabajo super duro, que creo que dan cuenta de lo que la película es ahora y por eso nos sentíamos felices, porque todo eso que ya se imaginaba estaba ahí, no hay nada que se escape. Puede que a uno le guste sí o no, está bien, pero esa necesidad del director de poner algo en un espacio y que se pueda lograr de la manera que se ha logrado, eso para nosotros nos parecía muy emocionante, estábamos súper contentas en todos los sentidos.

Fernanda Bonilla: Además, creo que las conversaciones que se dieron luego de estas dos proyecciones que hemos tenido han sido muy enriquecedoras. Creo que esta película ya es del público y empezamos a reconocer todas estas lecturas y eso es súper importante.

Lali Madueño: También creo que es importante decir que cuando nosotras recibimos la invitación de Berlín estaba pasando todo este tema del no reconocimiento de Palestina y del genocidio que está sucediendo ahí. Nuestra película habla sobre el genocidio, habla sobre ese tipo de cosas que nosotros nos ponemos de pie y decimos: “Esto está pasando y sigue pasando ante nuestros ojos”. Y de hecho nos cuestionamos por un momento de si estar o no [en la Berlinale], pero claramente somos un ejemplo válido de que necesitamos espacios como este para que la película siga volando y hay que usarlos. Y también hemos hablado un poco de eso ahora en los conversatorios. Es importante también usar este tipo de espacios grandes para hablar de temas que nos siguen afectando, desde la época del caucho, donde hubo un genocidio que no está ni siquiera contabilizado como genocidio, donde no hay un conteo real de víctimas. Según los libros hay de 40 mil a 60 mil, según las comunidades son 80 mil indígenas muertos. Y ahorita no han hecho el conteo tampoco, tú te das cuenta de que hay una cosa que sigue perpetuándose y me parece bien que de alguna manera esta película pueda hablar de eso.

Fernanda Bonilla: Quisiera agregar algo que también comentaron, es que justamente pensando en esta imagen que les decía antes de Omarino y Aredomi mirándonos, mirando hacia los espectadores, yo me preguntaba en ese momento: “¿Por qué esta película está aquí?”. Y entonces en ese momento pensaba que esta película está aquí porque no solamente habla de las víctimas, sino también se introducen estos cuestionamientos a los perpetradores, a los extractivistas de las imágenes y miran fijamente a este espacio, a Europa en este contexto. Entonces eso me parece importante también.

Juan Carlos Ugarelli: Lali, a través de Perpetua Films has producido películas como El archivo bastardo, Fuga, La memoria de las mariposas, entre otras. ¿Qué te motiva a apostar por el cine hecho por mujeres y a producir películas que hablan de temas como memoria e identidad?

Lali Madueño: Yo nunca he dicho: ”Voy a trabajar solo con mujeres”, eso se ha dado, creo, de manera bastante orgánica. Lo que sí creo que puedo decir orgullosa con mi pequeña empresita, es que trabajo con gente que quiero y que admiro. Y es muy bacán porque siento que para mí es importante como productora crear un espacio creativo. A veces la gente tiene esta concepción del productor como alguien logístico, pero no creo que sea así. Y gente con la que he trabajado me ha dado ese espacio para hacer y crear a mi manera desde la producción, para hacer un hacer que sea muy diferente a los otros en términos de cómo hacer que el director tenga el espacio adecuado para crear, para que aquello que piensa se materialice de la mejor manera, evidentemente buscando fondos, pero a nuestro ritmo y a nuestro tiempo. El hecho de tener películas que han durado cuatro, cinco, seis años da cuenta de que estamos buscando nuevas formas de producir. Y me ha tocado hacerlo con mujeres, creo que también hay una relación bastante especial de creación que no pasa por el ego. Porque eso a veces pasa con los directores hombres, que es como: “Yo soy el que tengo la idea principal”, y creo que no siempre se da cuenta que el productor es creador, que el director de foto es creador, que el sonidista es creador.

Y desde aquí también hacer mi lucha para cuestionarme dónde coloco mis películas y la necesidad que creo que debe existir siempre de generar nuevos espectros de distribución en nuestros propios espacios, contando nuestras propias historias. Ahorita con todo esto que está pasando en Berlín y seguro pasa en otros festivales, donde el poder político hace que se laven muchas luchas que son importantes, la presión es importante, pero hay que cuestionarnos más cosas, también como seres humanos creadores, también como un espacio donde estamos en una fragilidad como realizadores peruanos, también como latinoamericanos, con los fondos. O sea tiene que pasar por otros lados, tenemos que hacer ese trabajo y siento que la forma de trabajar es una manera también de hacer luchas y apostar por otro tipo de proceso.

Entrevista realizada por Juan Carlos Ugarelli y Laslo Rojas, el 18 de febrero de 2025, vía videotelefonía.

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta