Recuerdo cuando, previo al estreno de El seductor (The Beguiled, 2017), entonces el trabajo más reciente de Sofía Coppola, tuve la oportunidad de ver por primera vez una adaptación previa realizada en la década de los setenta, dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Eastwood. Dicha adaptación me pareció excelente. Por un lado, por el gran trabajo de Siegel como director y por el modo en que captura esa estética gótica sureña. Por otro lado, la presencia de Eastwood delante de cámaras era formidable.

Con esa adaptación todavía muy presente, cuando vi la cinta de Coppola, recuerdo no haber quedado del todo fascinado. Sin parecerme fallida, sentía que se trataba de una versión más ligera en comparación con la de Siegel. Incluso llegué a pensar en ella casi como si fuera una suerte de remake edulcorado de aquella cinta, sin más que ofrecer, cuando en realidad era simplemente una nueva adaptación del material original, trasladada a las preocupaciones propias de la cineasta, a su sensibilidad y, sobre todo, a su manera de encarar a los personajes femeninos.

Esa experiencia suele volver a mi mente cada vez que enfrento una nueva adaptación. Existe una tendencia inevitable a comparar, especialmente cuando el material previo es tan querido o tan recordado. Sin embargo, cuando no se trata de un remake directo, el cineasta puede tomarse libertades propias y no tiene por qué mantener una deuda incondicional ni con el material original ni con versiones anteriores. Basta recordar lo que hizo Stanley Kubrick con El resplandor (The Shining, 1980) y los conflictos que eso le generó con Stephen King. La fidelidad absoluta nunca ha sido un requisito para que una obra funcione. Lo verdaderamente relevante es observar cómo el director se desenvuelve dentro de esa nueva propuesta y si logra ofrecer algo interesante que se sostenga por sí mismo.

Por esa razón le di el beneficio de la duda a Emerald Fennell cuando se anunció su nuevo proyecto: una adaptación de Cumbres borrascosas (Wuthering Heights, 2026), la célebre novela de Emily Brontë. Se trata de un material que, entre sus múltiples versiones cinematográficas, cuenta con más de una profundamente inscrita en la historia del cine. Antes de ver esta nueva película, tuve ocasión de revisar dos adaptaciones previas: la versión de 1939, dirigida por William Wyler (protagonizada por Laurence Olivier), y la de 1954, dirigida por Luis Buñuel durante su etapa en México, llamada Abismos de pasión.

La película de Wyler me parecía correcta, aunque todavía sentía que arrastraba cierto peso teatral. No terminaba de explotar por completo la dimensión delirante y fantasmagórica que su tono gótico sugería. En cambio, la versión de Buñuel, pese a haber eliminado partes considerables del libro, me resultaba mucho más notable. Allí la obsesión enfermiza convive con temas como el ascenso social, un territorio plenamente coherente con las preocupaciones recurrentes del cineasta español.

Pensar en estas versiones también obliga a considerar quién es Emerald Fennell. Tras iniciar su carrera como cineasta a inicios de la década con Hermosa venganza (Promising Young Woman, 2020), cuyo final me parecía discutible, se dejaba entrever una voz más o menos interesante que, con el paso del tiempo, podía aprender de los errores de su ópera prima. Lamentablemente, esa promesa, a mi juicio, no terminó de consolidarse en Saltburn (2023), un filme que considero un total despropósito. Allí predominaba un despliegue de imágenes cuidadosamente compuestas, sostenidas por una historia atrapada en giros narrativos ruidosos y, en muchos casos, gratuitos. Mientras veía Cumbres borrascosas, tenía la sospecha de que eso podía repetirse.

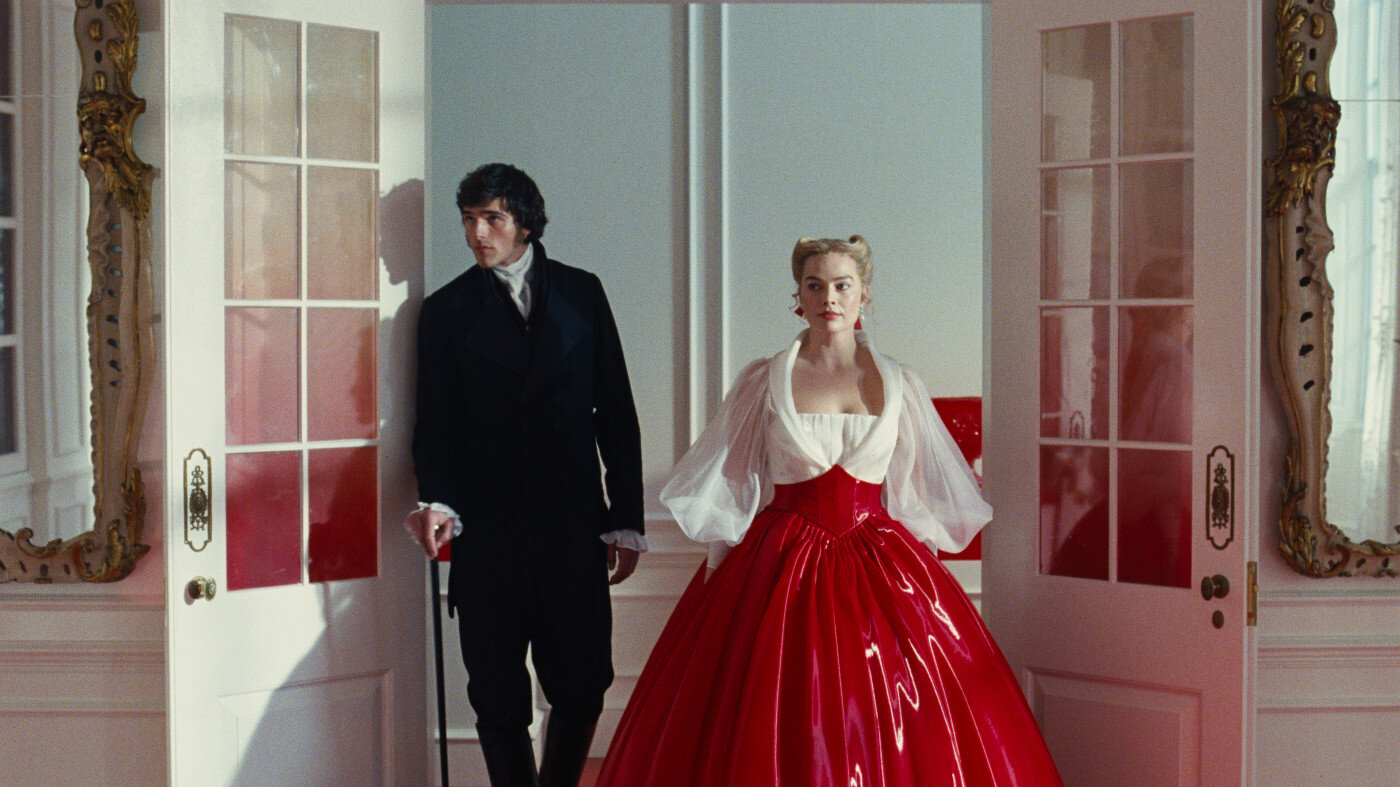

En términos de trama, no se distancia demasiado de lo conocido: el romance imposible entre Catherine (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi). Ella pertenece a una familia que, sin situarse en la cúspide social, posee el terreno llamado Wuthering Heights, donde cuenta con unos cuantos sirvientes y está bajo el cuidado de Nelly (Hong Chau). La irrupción de Heathcliff, recogido por el padre de Catherine, activa desde la infancia las raíces de un vínculo que pronto se transforma en una relación atravesada por la obsesión, los celos y la pasión desbordada. Las diferencias entre ambos no solo impiden su unión, sino que alimentan el espiral emocional que definirá su destino.

Ya delimitado ese conflicto, resulta inevitable volver a Sofia Coppola, cuya influencia es muy latente acá, particularmente por la cercanía que tiene con una de sus obras no tan celebradas en su momento, pero después reivindicada: María Antonieta (Marie Antoinette, 2006). Allí, los escenarios imponentes, los decorados exuberantes, la vibración cromática y el uso deliberadamente anacrónico de la música pop no se reducían a un gesto estético. Existía una voluntad expresiva que dialogaba con la sensibilidad femenina que la cineasta buscaba imprimir. Coppola utilizaba la estilización para problematizar la figura de la reina de Francia como una joven aislada, incapaz de comprender el peso del poder que se le impuso. Fennell parece intentar operar de un modo parecido y, aunque la influencia sea evidente, la distancia de calidad es notoria. Donde Coppola encontraba densidad, aquí la estilización termina yendo por encima de cualquier desarrollo conceptual sólido.

El filme se presenta como una obra visualmente imponente. El director de fotografía Linus Sandgren captura los paisajes con una escala notable, construyendo imágenes de gran fuerza atmosférica. La niebla, la oscuridad del entorno doméstico y la disposición de los cuerpos dentro del encuadre refuerzan la sensación de opresión. Este universo visual se articula además con la banda sonora a cargo de la cantante Charli XCX, cuyo tono moderno introduce una capa de extrañamiento deliberado. La relación entre Catherine y Heathcliff evoluciona dentro de esta construcción estética, desplazándose desde una aparente intimidad hacia una progresiva caoticidad. El tratamiento visual resulta atractivo y los cimientos para jugar con ese torbellino emocional están. Lamentablemente, la pregunta persiste: ¿qué busca decir la película más allá de esa superficie formal?

Aunque las comparaciones puedan parecer injustas, la memoria cinéfila las vuelve inevitables. Tanto Wyler como Buñuel ofrecían lecturas donde la obsesión adquiría una dimensión trágica más compleja. Fennell, en cambio, opta por un abordaje marcadamente ligero. La relación central, lejos de explorarse en sus implicancias emocionales o simbólicas, se despliega como una sucesión de estados extremos que rara vez encuentran matices intermedios. Surge entonces una oportunidad desaprovechada: pensar en cómo una pasión de estas características dialoga con un presente donde el romanticismo parece diluirse entre la apatía y la desafección.

Cuando vemos el ascenso social de Catherine tras su matrimonio con Edgar Linton (Shazad Latif), se introduce un punto de inflexión dramático. La sensación de encierro, alimentada por la ausencia de un vínculo afectivo genuino y por la persistencia del deseo reprimido, podría haber ofrecido un terreno fértil para el desarrollo psicológico del personaje. No obstante, muchas de estas tensiones terminan siendo asumidas por el espectador debido a la progresión tradicional del relato, permitiendo que perciba de forma anticipada lo triste que podría ser el desenlace. Más que una construcción dramática, lo que predomina es una reiteración de convenciones narrativas.

Las secuencias logran activar emociones primarias, particularmente en el último tercio, cuando el relato adopta un tono más sombrío. Aun así, la falta de matices resulta evidente. Esta limitación conduce a una cuestión central: si existe un interés genuino por la historia o si el filme se sostiene principalmente en su capacidad de provocar desde una dimensión erótica subrayada. Dicho componente sexual ha sido ampliamente enfatizado, en especial por la incorporación de elementos vinculados al dolor y al sadomasoquismo. Sin embargo, estos elementos se presentan de forma fragmentaria, reducidos a momentos aislados que rara vez adquieren espesor dramático. No se percibe un verdadero interés por comprender la relación entre dolor, placer y deseo reprimido.

La introducción de algo como el BDSM, lejos de constituir un eje problemático relevante, opera como un recurso superficial. Se insinúan tensiones vinculadas a la represión y la dominación, pero se evita desarrollarlas por temor a ensuciarse demasiado. Esto deja en evidencia el contraste con cineastas que también han abordado estos territorios, como David Cronenberg. En obras como Crash: extraños placeres (Crash, 1996), la exploración del vínculo entre dolor y sexualidad emergía como una experiencia verdaderamente perturbadora, sostenida por una reflexión conceptual consistente. Aquí, en cambio, estos elementos terminan funcionando como ornamentos dramáticos.

Ya habiéndome adentrado en los problemas de Cumbres borrascosas, creo que conviene mencionar un último aspecto positivo. El mayor interés no reside en los protagonistas, sino en Nelly, quien consigue sostener parte de ese encanto perverso y autodestructivo de la cinta. Este personaje se configura como una figura liminal, situada entre mundos y estructuras sociales, introduciendo una lectura más sugerente sobre la lógica del deseo y la agencia.

La construcción de Nelly como figura atravesada por el caos y la revancha resulta particularmente estimulante. No se trata de una mente maestra en sentido clásico, sino de un agente narrativo que impulsa desplazamientos y fracturas. Incluso diría que su rol permite visibilizar con mayor claridad aquello que la cineasta intenta plantear respecto a cómo el deseo individual se encuentra constantemente mediado por fuerzas externas. En ese punto, la película alcanza uno de sus escasos momentos de mayor complejidad conceptual.

En conclusión, a pesar de tratarse de una obra claramente fallida, todavía pueden advertirse breves destellos que hacen de Cumbres borrascosas una pieza medianamente llamativa dentro del conjunto de adaptaciones de la novela de Emily Brontë. De todos modos, esta lectura es inevitablemente parcial, ya que se construye desde algunas versiones cinematográficas previamente vistas, más que desde el texto literario original, que todavía no he podido leer.

El problema central radica en que el efecto estético no perdura. La extensión excesiva de la cinta y la falta de desarrollo dramático reducen progresivamente su impacto. En lugar de condensar a los personajes en una esencia conflictiva rica en matices, la película reduce sus trayectorias a oscilaciones abruptas entre el amor y el odio. La evolución de Heathcliff, así como la naturaleza cambiante del deseo de Catherine, quedan así notablemente empobrecidas. El filme puede generar impacto inmediato, e incluso encontrar resonancia en un público amplio. Aun así, la sensación persiste con claridad: un bonito envoltorio que, tras el impacto inicial, revela su escaso contenido.

![[Crítica] «Uyariy» (2025): resentimiento, justicia y memoria](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/08/Uyariy-javier-corcuera-950x535.webp)

Deja una respuesta