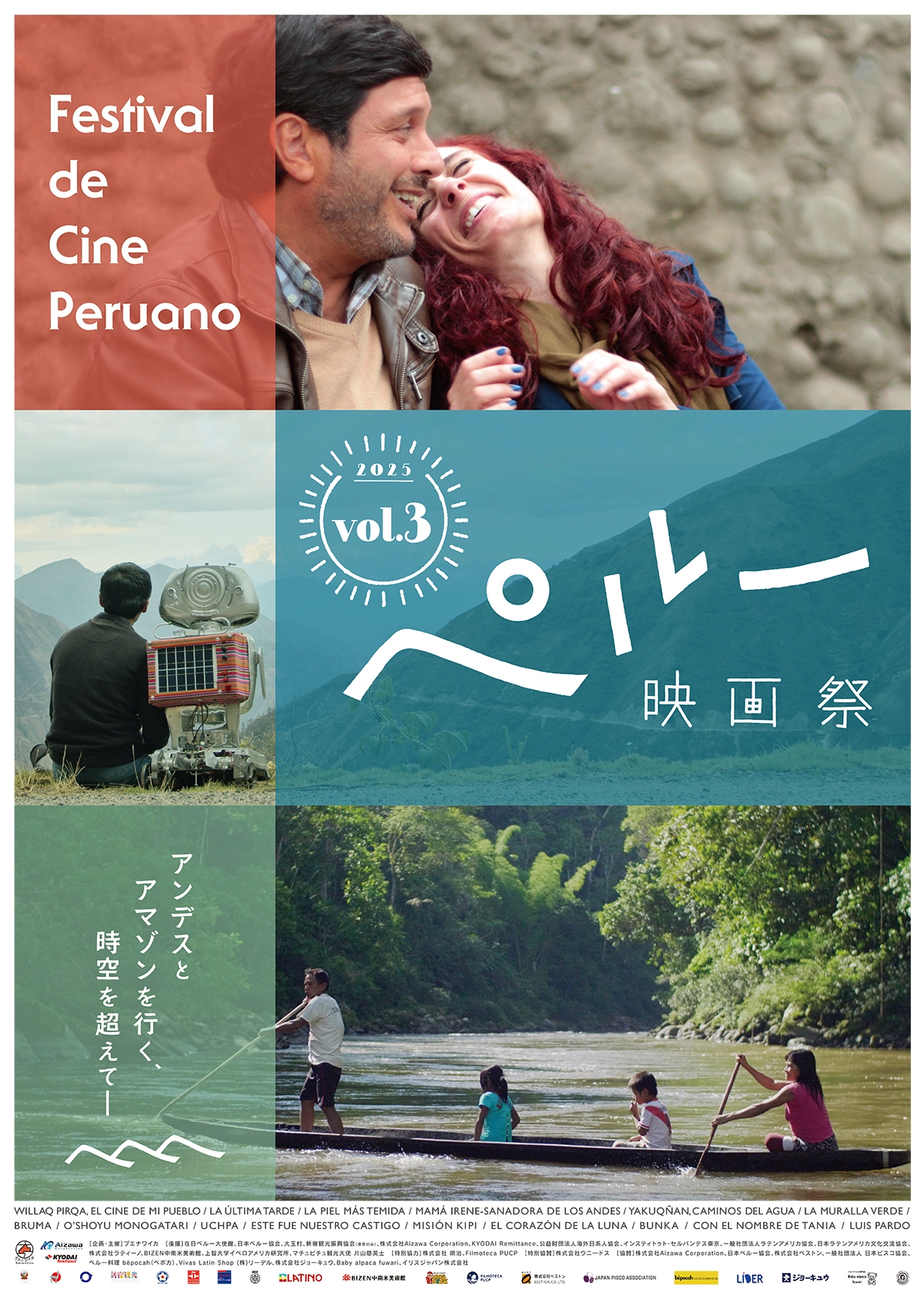

Una mirada al cine peruano, vol. 3

Del 30 de agosto al 12 de septiembre se viene realizando la 3ᵃ edición del Festival de Cine Peruano en Japón, con una muestra de 15 películas realizadas en nuestro país, compuestas por 14 largometrajes y un cortometraje. Se trata de una valiosa oportunidad para que el público nipón continúe conociendo la cinematografía peruana, contemporánea y también histórica, en un evento que se viene consolidando como un espacio destacado para la difusión del cine mundial en Japón.

El 2024, de los 95 largometrajes peruanos estrenados, llamó la atención que la mitad de ellos fueron películas documentales. Siguiendo esta notable tendencia, la selección del presente festival también viene cargado de cine de no ficción, con 9 documentales que mostrarán la creciente diversidad de realidades, espacios e identidades que se vienen plasmando en las producciones peruanas.

Así, tenemos las óperas primas documentales Misión Kipi (2024), dirigida por la comunicadora Sonaly Tuesta, film dedicado a la encomiable labor de un docente rural en Huancavelica y a su creación, una singular robot creada usando chatarra informática; Yakuqñan, caminos del agua (2021), dirigida por el reconocido cinematógrafo Juan Durán, película grabada en locaciones de Amazonas, Cusco y Huaura, que busca sensibilizar sobre el cuidado del agua, a través de la revaloración de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas; y Bruma (2021), del experimentado documentalista, sonidista y docente puertorriqueño José Balado, film que en sus tres episodios recorre el ciclo de la pesca en el norte peruano, en locaciones de Piura y Lambayeque.

Obras de realizadores con más recorrido en el documental son Este fue nuestro castigo (2023), tercer largometraje del español Luis Cintora, que al igual que la mayoría de su filmografía está dedicado a un doloroso episodio del conflicto armado interno que vivió el país hace más de 30 años. Por su parte, la peruana radicada en Bélgica, Mary Jiménez, uno de los nombres claves en el documental peruano contemporáneo, dirige junto a su compañera, la belga Bénédicte Liénard, Con el nombre de Tania (2019), una película híbrida que narra la historia de una joven que cae en las redes de la prostitución forzosa, producción grabada en la región amazónica, en Pucallpa, Iquitos, río Ucayali y Madre de Dios.

Destaca también un film que se estrenó en agosto pasado en el Festival de Cine de Lima: Uchpa, la película (2025), segundo largometraje del realizador Antonio Rodríguez, que siguiendo la temática musical de su primer trabajo, está dedicado también a una banda nacional, Uchpa, el primer grupo peruano de hard rock y blues en quechua. La película narra la historia de la banda nacida en Ayacucho, liderada por Freddy Ortiz, un ex policía que en los años 90 se enfrentó a la organización subversiva Sendero Luminoso, y que luego encontró en la música su tabla de salvación. Este documental es el segundo de una ambiciosa saga que planea el realizador: 13 películas “rockumentales” sobre bandas peruanas de rock de todos los tiempos.

Sumamos a la selección de documentales dos producciones estadounidenses grabadas en nuestro país: Mamá Irene, sanadora de los Andes (2022), dirigida por Bettina Ehrhardt y Elisabeth Mohlmann, sobre una notable mujer chamán cusqueña, una octogenaria que basa sus curaciones en el conocimiento y las tradiciones indígenas que corren el peligro de perderse para siempre; y Bunka (2025), de Omar Young, peruano radicado en Florida, EE. UU., quien recorre restaurantes de Lima y Tokio en búsqueda de la prestigiosa y deliciosa comida nikkei, aquella que amalgama las ricas gastronomías peruana y japonesa.

Por último, pero no menos importante, veremos el cortometraje documental El famoso bandolero (1987). En este film, el por entonces novel realizador Alberto ‘Chicho’ Durant conversaba con Enrique Cornejo Villanueva, director del largometraje mudo Luis Pardo, un hito de la cinematografía peruana realizado en 1927. Esta histórica película, en su versión restaurada y reconstruida con los retazos descartados del film original, también forma parte de la edición de este festival. En ella se cuentan las peripecias de Luis Pardo, un bandolero que busca vengar la muerte de su hermano, asesinado por un brutal gamonal.

Junto con este film mudo se presentará otro clásico del cine peruano, también en versión restaurada, gracias al invaluable trabajo de la Filmoteca PUCP: La muralla verde (1970), tercer largometraje de Armando Robles Godoy, considerada entre las mejores películas peruanas de todos los tiempos, ganadora del premio Hugo de Oro en el Festival de Chicago de aquel año.

Tres destacados filmes de ficción más contemporáneos completan la rica selección del festival este año. Se incluyen dos películas del realizador Joel Calero, La última tarde (2016) y La piel más temida (2023), ambas abordan secuelas familiares, personales e íntimas del conflicto armado interno. La primera se enfoca en una atribulada pareja sentimental, quienes en su juventud fueron miembros de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), mientras que la segunda película sigue el camino de retorno a casa de una joven peruana radicada en Suecia, quien descubre en su Cusco natal que su padre aún vive, y permanece preso por haber sido miembro del violento y brutal partido Sendero Luminoso décadas atrás.

Se verá también El corazón de la luna (2021), el sexto largometraje de Aldo Salvini, una rareza para el cine peruano, pues elige la ciencia ficción para narrarnos la tierna y triste historia de una anciana solitaria, que vive en situación de calle. La película no utiliza diálogos hablados, pero sí una rica banda sonora, para presentarnos un relato que tiene tanto de sensible humanidad como de fantasía onírica. Por último se proyectará Willaq Pirqa, el cine de mi pueblo (2022), segundo largometraje de César Galindo, una muy popular película en quechua grabada en Cusco, protagonizada por Sistu, un niño campesino quien un día descubre el cine en una proyección itinerante en su pueblo. El amor de Sistu por las imágenes en movimiento en la pantalla grande, que mirará y representará, hicieron que muchos se refieran a este film como la «Cinema Paradiso de los Andes».

![[Crítica] «Los bárbaros», reír al borde del derrumbe](https://cdn.cinencuentro.com/wp-content/uploads/2025/07/los-barbaros-job-mansilla-950x509.webp)

Deja una respuesta