Mi aventura cinéfila comienza el año 2013, cuando me acerqué a muchos de los clásicos imprescindibles para cualquier entusiasta del cine, como Taxi Driver (1976), Caracortada (Scarface, 1984) o Tiempos violentos (Pulp Fiction, 1994). Con el tiempo, uno también se topa con directores que generan un impacto duradero, y en mi caso fue con Paul Thomas Anderson. El primer acercamiento que tuve a su cine fue con la muy querida Embriagado de amor (Punch-Drunk Love, 2002), protagonizada por Adam Sandler, una cinta que demostraba que podía ser mucho más que un actor de comedias. Recuerdo que cuando pregunté por esta película, alguien me dijo que no era una película de Sandler, sino de Paul Thomas Anderson, y esa frase fue clave para comprender la importancia del director, no solo en esa obra, sino en toda una filmografía que, con los años, iría descubriendo con cada nuevo título.

Un par de años después llegaría la primera vez que vería una película suya en una sala de cine: Vicio propio (Inherent Vice, 2014). Fue un estreno limitado, en el que apenas había público, y aunque no está entre mis favoritas, le guardo aprecio porque marcó el inicio de una tradición personal: desde entonces, cada vez que PTA estrena un nuevo filme, me aseguro de estar presente apenas surge la oportunidad de verlo. Así ocurrió con El hilo fantasma (Phantom Thread, 2017) y también con Licorice Pizza (2021), que incluso estuvo a punto de no estrenarse en salas locales.

Es así que llegamos al presente, cuando esta tradición pudo adelantarse gracias a que pude ver su nuevo trabajo en su avant premiere. Cuando me senté a ver Una batalla tras otra (One Battle After Another, 2025), ya tenía la certeza de que sería una de las películas del año. La crítica internacional había empezado a recibirla con entusiasmo, con comentarios que la colocaban no solo como la mejor del año, sino también de la década. Aunque no comparto del todo esa idea, no dudo en afirmar que estamos ante otra de las grandes obras maestras de su filmografía.

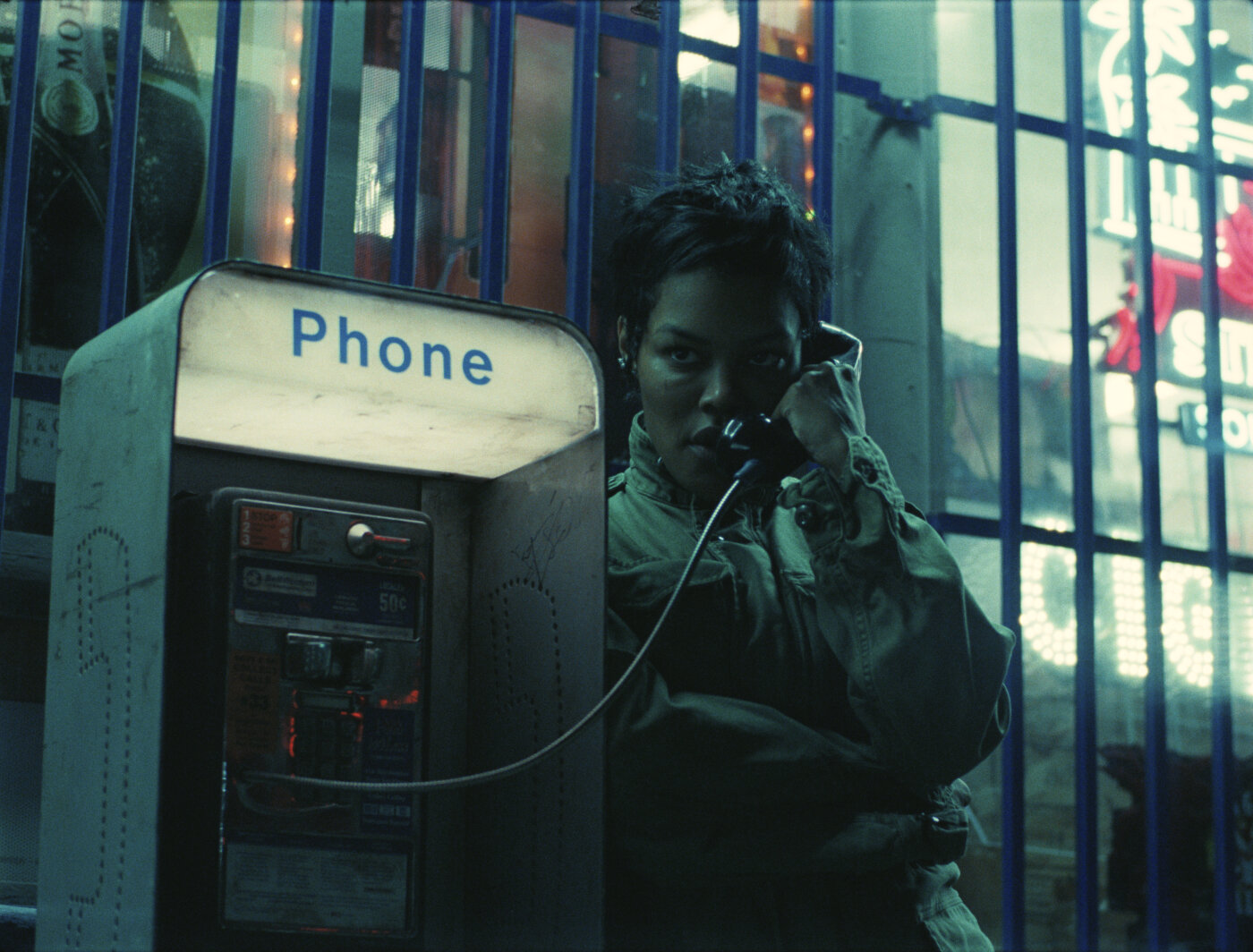

La película nos presenta a “Ghetto” Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio), quien adopta el alias de Bob Ferguson tras haber sido parte del grupo revolucionario llamado los French 75. Desde el inicio lo vemos comprometido con la liberación de inmigrantes, con la lucha por los derechos humanos y contra un estado cada vez más autoritario. En este punto de la historia también se nos introduce a otro personaje clave: Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), que encarna los ideales de la lucha de forma mucho más impetuosa, creyendo que al tener una hija con Pat, su labor revolucionaria se vería en riesgo. Su presencia se mantiene a lo largo del filme, sin necesidad de estar presente de forma física, representando una serie de convicciones que quizá pueden leerse como vacías e incluso paródicas, teniendo en cuenta cómo las expresa. No obstante, es justamente este modo en que se presenta lo que cobrará un mayor significado después. Además, su forma de ejercer el poder, tanto por la vía violenta como por la sexual, será lo que también provoque la aparición de un enemigo que querrá venganza por lo que se le hizo.

Luego de ese enérgico inicio llegamos al presente, y el contraste es enorme. Pat, ahora sí como Bob, se volvió un hombre derrotado, paranoico e incapaz de entender del todo cuáles son las luchas que siguen vigentes en un mundo que lo dejó atrás. El secuestro de Willa, su hija ya adolescente, desata el conflicto central y lo obliga a enfrentarse a un mundo en el que ya no encaja. La debutante Chase Infiniti interpreta a Willa con gran fuerza, convirtiéndose en otro personaje esencial porque, además de cargar con el pasado, debe lidiar con fantasmas que la seguirán siempre, para bien o para mal. Lo vemos claramente en su primer encuentro con el personaje de Regina Hall y, sobre todo, en la reaparición de Steven Lockjaw, convirtiéndose en una amenaza en la que ni siquiera hace falta verlo de forma directa para que resulte atemorizante, bastando con su presencia moviéndose entre sombras para entender que los problemas están por llegar.

Lockjaw, interpretado por Sean Penn, encarna la crudeza de un sistema que busca eliminar inmigrantes sin miramientos. Sin embargo, bajo esa fachada de dureza se oculta un personaje débil, obsesionado con sus propias manías y con una soledad que lo vuelve patético. Ese contraste lo hace aterrador y miserable al mismo tiempo. Además, nos abre la puerta a un mundo al que desea pertenecer, pero en el que poco o nada le interesa su misión; y en el que, al primer error “impuro” que le encuentren, lo verán como inferior. Frente a él, Bob puede parecer torpe, derrotado y desconectado, pero mantiene un amor real por su hija, un afecto confuso, incluso incómodo, pero absolutamente genuino. Willa, a diferencia de su padre y de Perfidia, empieza a encontrar su propio lugar en ese choque de herencias.

La película alcanza su clímax en la batalla de Baktan Cross. Anderson recupera allí la velocidad narrativa y el vértigo de sus inicios, pero lo hace con la madurez adquirida en más de dos décadas de carrera. El resultado es un espectáculo monumental que, sin ser cine de acción en sentido estricto, transmite la misma adrenalina gracias al montaje y al uso de la cámara, cuya fluidez mantiene vivas sus casi tres horas de duración.

El impacto visual se potencia con el uso del VistaVision, formato que aquí no se emplea únicamente como recurso técnico para engrandecer la escala de la imagen, sino también como un símbolo. Estados Unidos aparece como un territorio inmenso que siempre les queda grande a quienes lo habitan. Ni Bob ni Willa logran encajar plenamente en él, y hasta figuras como Lockjaw operan desde las sombras de un país que los desborda. Anderson utiliza este formato para subrayar que la nación es demasiado vasta y caótica para contener por completo las luchas de sus personajes. Este efecto cobra aún mayor fuerza si recordamos que el VistaVision había resurgido recientemente gracias a El brutalista (The Brutalist, 2024), de Brady Corbet, y aquí es retomado para darle a la historia una monumentalidad que refuerza su dimensión política y familiar, mostrando un país tan grande que nunca termina de pertenecer a nadie.

Uno de los momentos más memorables de la película es la persecución en la autopista, una secuencia que en pantalla grande resulta simplemente abrumadora. El cineasta convierte un escenario cotidiano en un pasaje de tensión pura, donde el movimiento de la cámara y la precisión del montaje generan un vértigo inusual incluso para su cine. El VistaVision amplifica la sensación de que los personajes se desplazan por un país demasiado vasto, donde la violencia y el peligro acechan en cada rincón. La partitura de Jonny Greenwood refuerza la ansiedad y la paranoia de la secuencia, creando una experiencia cinematográfica que confirma el dominio del director sobre la puesta en escena y su capacidad de convertir el espacio en un comentario sobre Estados Unidos y sus contradicciones.

Una batalla tras otra también dialoga con otros referentes cinematográficos. Se siente la influencia del cine conspirativo de los años 70, de películas como Contacto en Francia (The French Connection, 1971), de William Friedkin, con su tensión y su persecución. Al mismo tiempo, evoca el humor absurdo de El gran Lebowski (The Big Lebowski, 1998), de los hermanos Coen, o la sátira política de Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964), de Stanley Kubrick, que fue mencionada como referente por Steven Spielberg.

A su vez, también hay resonancias con obras más recientes. Veo, por ejemplo, a Martin Scorsese, uno de sus grandes mentores, y su exploración sobre el peso de un legado de violencia en Los asesinos de la luna (Killers of the Flower Moon, 2023), o la reflexión sobre el paso del tiempo y los cambios que genera este de Érase una vez… en Hollywood (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019), de su colega contemporáneo Quentin Tarantino. Incluso si vamos al cine de este año, resulta curioso ver cómo también dialoga con El agente secreto (O agente secreto, 2025), de Kleber Mendonça, que desde el pasado explora las grietas de un país en el que la maldad ha trivializado la barbarie, con las alternativas para resistir siendo cada vez más escasas.

En medio de estas conexiones, la película reafirma una constante de toda la obra de Anderson: la familia. Desde Boogie Nights: juegos de placer (Boogie Nights, 1997), pasando por Magnolia (1999), mi favorita de él, y hasta en The Master (2012), sus personajes han buscado formar comunidades y vínculos que no siempre dependen de la sangre, sino del amor y el respeto. Aquí esa dimensión está en el centro, con la relación entre Bob y Willa como eje principal. También se aborda la herencia de los pecados de los padres, las cargas que los hijos reciben y la posibilidad de que las nuevas generaciones encuentren un camino distinto.

Willa representa esa posibilidad. Ella aprende de su padre el valor de la familia y de su madre la necesidad de luchar, pero forja su propio camino bajo sus propias reglas. Esa tercera vía que construye es vital, porque refleja cómo se puede heredar el pasado sin repetirlo. Aunque un rostro del mal desaparezca, otro surgirá, y esas son las batallas constantes que el título sugiere. Willa encarna esa renovación, el equilibrio entre memoria y futuro.

Dentro de este recorrido aparece también un personaje secundario memorable: el sensei Sergio St. Carlos, interpretado por Benicio del Toro. Su rol, aunque menor, resulta clave para entender que la vida no siempre se dirige en línea recta, sino como olas. Entender esa variabilidad resulta esencial para hallar paz en medio de la paranoia. Ese tipo de momentos, aparentemente pequeños, enriquecen la lectura de la película. No solo reflexiona sobre un país en crisis, sino sobre la familia como espacio de resistencia y reinvención.

El desenlace marca una diferencia clara respecto a otros finales del director. Aquí ofrece un cierre abiertamente positivo, con un optimismo que puede parecer ingenuo, pero que resulta refrescante en tiempos de caos. Bob y Willa encarnan la unión entre pasado y presente, entre padres e hijos, como símbolo de continuidad y esperanza. Anderson, que en otras películas parecía obsesionado con las luchas internas de sus personajes, ahora ofrece una mirada donde el futuro es posible.

Esa diferencia tiene sentido si pensamos en el propio recorrido del cineasta. Hay un momento clave en su biografía: cuando abandonó la escuela de cine porque un profesor advirtió a la clase que, si pensaban hacer una película como Terminator 2: el juicio final, era mejor retirarse. PTA terminó haciendo su propia versión de esa magistral secuela de James Cameron con Una batalla tras otra. Es una película de gran escala, monumental en lo visual y lo sonoro, y al mismo tiempo íntima en su dimensión familiar.

Por último, situar la historia en el presente también es significativo. Desde 2002 no lo hacía, y el hecho de que lo haga ahora revela una intención clara: entiende que quedarse en el pasado ya no basta para conectar con las nuevas generaciones. En un mundo tan caótico y sin faros ideológicos, Una batalla tras otra se convierte en una sátira de nuestro tiempo, pero también en un relato íntimo sobre cómo seguir adelante.

En conclusión, solo queda decir que los rumores eran ciertos y estamos ante uno de los eventos cinematográficos del año. Esta parece ser la cinta que Paul Thomas Anderson siempre quiso hacer, y que finalmente, con la experiencia acumulada, logró moldear en algo poderoso. No solo condensa las obsesiones de su filmografía, sino que las reformula para dialogar con el presente y proyectarse hacia el futuro, sin sentirse forzado. Y aun así, no es su mejor película, lo que solo confirma el genio con el que estamos tratando. En cualquier caso, es una de las mejores películas del año y de la que, sin duda, se seguirá hablando durante mucho tiempo.

Deja una respuesta